前言

华东师范大学基础教育改革与发展研究所(简称“基教所”)作为教育部高校人文社会科学重点研究基地,始终以“把握社会转型特征、深入研究基础教育当代问题,扎根中国教育实际、动态建构21世纪新型学校,发挥学科综合优势、大胆探索教育研究创新道路”为宗旨,从宏观的教育制度与政策研究、中观的学校转型研究以及课程、教学、教师与学生发展等微观层面展开了高质量的研究;以重大研究项目为核心,积极推动区域义务教育均衡发展、教育现代化评价、教育治理体系与治理能力建设等领域的实践变革和理论创新,形成了理论与实践互动共生的研究特色。

一年以来,在教育部社科司、基教司,华东师范大学文科院、教育学部的领导、关怀和支持下,基教所由所长李政涛教授引领,全所同仁和衷共济,坚守初心,锐意进取。基教所继续扎根中国大地,深入探究基础教育学理,密切关注国家教育改革动向,积极参与区域教育发展行动,始终聚焦基础教育改革实践。既将研究写入学术论著,又写进政策文本,还写到实践大地;并注重成果提炼、学术交流、扩大影响,各项工作稳步推进,取得积极进展。

一、基地建设取得新的突破

(一)《“生命·实践”教育学研究丛书》亮相2023年中国自主知识体系成果发布会

2024年1月8日,由中国人民大学主办的中国自主的知识体系成果发布会(2023年度)在中国国家版本馆召开,向社会各界呈现中国哲学社会科学工作者的最新研究成果。中国人民大学党委书记张东刚,中国国家版本馆党委书记、馆长刘成勇出席活动并致辞。中国人民大学校长林尚立为发布人颁发证书。华东师范大学“生命·实践”教育学研究院副院长王枬作为“生命·实践”教育学派代表、丛书主编之一,在发布会上介绍了由人民教育出版社2022年出版的《“生命·实践”教育学研究丛书》的成果。该丛书是首套系统论述创生于中国本土的教育学——“生命·实践”教育学及其学派创始人叶澜教育思想的大型研究丛书,重在探讨叶澜如何创建“生命·实践”教育学派,尤其关注她建构的“生命·实践”教育学思想体系及对中国教育学的独特贡献,体现了中国教育学人自觉原创、自为自强的使命担当。这也是中国人民大学发布自主知识体系以来,首次有教育学的成果发布。

(二)叶澜教授入选中央电视台《教育家精神》纪录片暨第四十个教师节特别报道

“大力弘扬教育家精神,加快建设教育强国”,为庆祝中国第四十个教师节,中央广播电视总台联合教育部推出了纪录片《教育家精神》。在纪录片第四集《勤学笃行 求是创新》中,推出了全国模范教师、全国教育系统巾帼建功标兵、华东师范大学基教所创始人、终身教授叶澜先生的专访。叶澜先生躬耕“新基础教育改革”事业,通过不断地摸索和学习,提出了一整套关于“新基础教育改革”的思想。她的精神风貌与卓越成就,不仅彰显了中国教育家的非凡气质与独特魅力,更为当代教育工作者树立了光辉的学习标杆。她的教育事迹和教育理念,激励着每一位教师和教育工作者,也从不间断地影响着一代代教育者和学子。在长年累月的实地走访中,叶澜先生深刻认识到,教育学要想发展,就必须要把教育中的“人”找回来。在不断的实践摸索中,叶澜先生的“四个还给”凝练了她的新基础教育改革思想,让人眼前一新:

把课堂还给学生,让课堂充满生命活力;

把班级还给学生,让班级充满成长气息;

把智慧还给教师,让教育充满智慧的挑战;

把精神发展的主动权还给师生,让学校充满勃勃生机!

(三)教育学自主知识体系与“生命·实践”教育学派20周年纪念与研讨会举行

10月19日至20日,华东师范大学隆重举办了“‘新基础教育’研究30周年暨‘生命·实践’教育学派20周年纪念与研讨会”。会议共分为两天,第一天的主题为“教育学自主知识体系与‘生命·实践’教育学派建设”,第二天的主题为“‘新基础教育’研究的昨天、今天与明天”。本次会议由华东师范大学“生命·实践”教育学研究院、华东师范大学基础教育改革与发展研究所、教育部中学校长培训中心主办,华东师范大学教育学系、上海终身教育研究院协办。此次会议也是华东师范大学教育学部十周年庆的活动之一。回顾过去,“生命·实践”教育学在叶澜教授的引领下,历经二十载风雨兼程,从无到有、从小到大,逐渐成长为中国教育学界一颗璀璨的明珠。此次研讨会的成功举办,不仅是对学派二十年辉煌成就的回顾与梳理,更是推动“生命·实践”教育学派持续发展的重要契机。展望未来,“生命实践”教育学派将继续立足时代、立足中国,持续推动中国教育学的发展与创新,为中国教育学自主知识体系的建设,为中国式教育现代化建设,为实现教育强国目标贡献学派力量。

(四)“基础教育学”新晋二级学科,华东师大基教所加快建设步伐

为深入贯彻落实党的二十大精神、配合《研究生教育学科专业目录(2022年)》实施、根据经济社会发展变化和知识体系更新演化,国务院学位委员会第八届学科评议组、全国专业学位研究生教育指导委员会编修并发布了《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》在本次修订中,教育学一级学科下设15个二级学科,其中,“基础教育学”与“教育政策与领导学”“教师教育学”同为新增二级学科。在此基础上,基教所进一步着力推进“基础教育学”的学科建设,加强“基础教育学”的学科体系研究和基本教材建设,为深化基础教育领域的学术研究、理论创新、人才培养和社会服务提供重要的支撑。2023年1月,基教所“十四五”基地重大项目正式立项。程亮教授主持的课题“面向高质量发展的中国特色基础教育学体系研究”,位列其中。该项目主要立足新时代建设高质量教育体系的背景,以基础教育改革与发展的历史经验、政策话语和改革实践为基础,探索与建构面向高质量发展的中国特色基础教育学的学科体系、学术体系与话语体系及其转化机制。4月9日,基教所“十四五”基地重大项目开题论证会在中北校区举行。4月28日,基教所与教育学系在线联合召开了“基础教育学”学科建设与教材编写启动研讨会。华东师范大学教育学部常务副主任荀渊教授、副主任柯政教授、副主任陈霜叶教授出席会议。李政涛所长希望集聚学校、学部、系所之合力,协同推动基础教育学教材建设,持续推动“基础教育学”的学科建设与发展。

(五)面向中国自主教育学知识体系构建的“生命·实践”教育学理论研讨会成功召开

作为教育部首批高校“黄大年式教师研究团队”中唯一来自教育学科的团队,“生命•实践”教育学今年迎来了学派创建20周年和“新基础教育”30周年。3月2日上午,面向中国自主教育知识体系构建的“生命·实践”教育学理论研讨会,以线上线下结合的方式举行。会议伊始,李政涛教授说明了此次会议召开的背景:既是“生命·实践”教育学研究丛书(第二套)在中国人民大学主办的“中国自主的知识体系成果发布会(2023年度)”的延伸,也是“生命·实践”教育学研究丛书(第三套)写作进展的交流研讨,同时还是基础教育改革与发展研究所重大课题“面向高质量教育的‘生命·实践’教育学基础理论与实践转化研究”的阶段性成果交流。在会议的第一阶段,课题负责人王枬教授,就基地重大课题“面向高质量教育的‘生命·实践’教育学基础理论与实践转化研究”的阶段研究成果进行了汇报交流。在会议的第二阶段,伍红林教授对第三套丛书联系出版的情况及丛书体例规范要求进行了介绍。接着,“生命·实践”教育学研究丛书(第三套)作者,对各自的写作进展与当前问题进行交流讨论。会议的最后阶段,李政涛教授对本次会议进行了点评发言,并对未来推进“生命·实践”教育学研究丛书(第三套)编写、相关专题论文的撰写与发表等工作进行了整体部署。

(六)“生命·实践”教育学派在《教育研究》发表专题纪念文章

2024年,是一个富有纪念意义的重要之年。“新基础教育”研究迎来30周年(1994-2024)纪念,“生命·实践”教育学派也迎来了它的20周年(2004-2024)纪念。在这个特殊的时刻,研究团队在权威学术期刊《教育研究》2024年第5期上发表了一组专题纪念文章,深入探讨了“新基础教育”研究与“生命·实践”教育学派的发展历程、理论原创与时代贡献。作为“生命·实践”教育学派与“新基础教育”研究的创始人和持续领导者,叶澜先生在21世纪初提出心愿:一个偌大的中国,不能没有自己原创的教育学理论;这个“自己的”教育学,是指由中国学者提出,扎根中国土壤,以中国自己的教育改革发展经验为根基的教育学。这组专题纪念文章的发表,不仅是对“新基础教育”和“生命·实践”教育学的一次全面总结,更是对中国教育学发展的一次深刻反思。“新基础教育”研究的30年与“生命·实践”教育学派的20年,既是这个团队存于心外的研究创业史,也是这个团队存于心内的心路变化史,更是一群教育理想主义者“在成事中成人”、“以成人促成事”的奋斗史!

二、学术研究获得新的进展

(一)学术成果统计总览

本年度研究所教师发表学术期刊论文168篇,其中权威期刊《教育研究》3篇,SCI和SSCI共7篇,CSSCI论文58篇,CSSCI扩展版20篇,CSSCI集刊3篇,其他核心期刊77篇。本年度系所教师出版著作19部,其中12本专著,1本译著,6本编著,其中一本著作在美国出版为英文。

(二)新增国家级研究课题

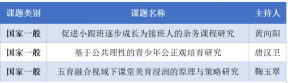

8月,全国教育科学规划领导小组办公室公布了全国教育科学“十四五”规划2024年度课题立项名单。教育学系、基教所获得全国教育科学“十四五”规划2024年度3项国家一般课题。

此次主持课题的负责人,分别为基教所道德与法制教育研究中心黄向阳、学校德育研究中心主任唐汉卫教授、学生发展指导研究中心鞠玉翠。三项课题的立项,也延续了基教所注重课题研究的传统,未来将继续依托国家级课题研究,开展面向基础教育领域的研究与社会服务工作。

(三)获得国家级研究成果奖

8月,第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)获奖名单正式公布,华东师范大学共有43项成果获奖,教育学部共有12项成果获奖,其中教育学系、基础教育改革与发展研究所共有2项成果获奖。

本书在破解教育管办评分离实践难题的基础上,借鉴治理理论,通过客观、真实地分析教育管办评的基本状态,探索教育管办评分离发生、发展、流变的生态环境、权力主体的权力界限、演化机制,构建教育管办评分离的逻辑框架与运行机制,从政府教育治理、教育清单管理、学区化集团化办学、学校自主办学、学校章程管理、学校治理结构改革、家校合作、教育评价改革等维度,探索基于教育管办评分离的现代教育治理体系的理论框架与实践模式,构建教育管办评分离的法律、制度与技术等支持与保障机制。

范国睿教授二等奖成果:

《教育治理的逻辑——基于管办评分离的教育变革》

全书分为“追根溯源篇”“指标探究篇”“路径探索篇”“制度保障篇”四篇,分别从教育现代化发展的历程、教育现代评价指标的设计及改进、教育现代化发展的路径选择、教育现代化推进的政策制度保障四个角度,全面探讨了中国教育现代化发展之路和评价之道。

杨小微教授二等奖成果:

《指标与路径:中国教育迈向现代化》

(四)基教所联合研制发布《2023中国中小学教育新发展新趋势》

《2023中国基础教育年度报告》在《人民教育》2024年第3-4期正式首发。《中国基础教育年度报告》自2017年开始研制,每年年初发布,已成为记录、引领、推动基础教育改革发展的一份重要文献。《2023中小学教育新进展新趋势》是其子报告之一。本报告由华东师范大学基础教育改革与发展研究所与中国教育报刊社基础教育中心(《人民教育》杂志)联合研制。撰写人有:李政涛、黄书光、卜玉华、程亮、李林、刘世清、朱益明、鞠玉翠、李家成、董轩、王丽佳、杜明峰、李栋等。报告从十个维度分析中国中小学2023年教育新趋势。一年来,教育数字化作为我国基础教育高质量发展的突破口,正在形成全国共同探索之势。当然,教育数字化转型路径的探索才刚刚开始,目前仍处于整体设计、点状突破阶段,成熟、清晰而富有成效的发展经验尚未真正形成,仍需要基础教育研究者和实践者形成共同体,强化数字化思维和意识,大力探索数字化转型后的教育规律和有效措施;各地各校有必要开展大范围的社会实验,探索人工智能融入教育的规律与路径;甚至有必要利用人工智能、大数据等智能技术构建跨区域、跨场景的教育测评系统平台和工具,优化数据采集标准,形成基于多元多模态数据的教育评价体系,探索开展学生学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价的全新方式。

(五)李政涛教授研究成果继2022年之后,再度入选《教育研究》2023年“年度论文”

备受学术界瞩目的《教育研究》2023年“年度论文”评选结果正式公布,基础教育改革与发展研究所所长李政涛教授的论文《跨以成人:跨界教育的历史、现实与未来》入选。本次评选活动由《教育研究》杂志社主办,旨在推出一批具有原创性、思想性,且对知识和理论有贡献的精品力作,进而促进专业成长,提升论文的学术和社会影响力。评选范围覆盖了《教育研究》2023年全年12期发表的所有文章,经过编辑部初评、读者投票、专家评议等三个环节。李政涛所长的论文继2022年之后,再度入选,进一步彰显了基教所在学术研究方面的卓越成效。

(六)唐汉卫教授、黄忠敬教授于权威期刊《教育研究》发表论文

2024年,由华东师范大学基础教育改革与发展研究所唐汉卫教授和黄忠敬于权威A类期刊《教育研究》发文,题目是《从“理性”到“理由”:社会与情感能力培养的规范性审视》。文章指出,在真实社会生活中,社会与情感能力不仅是平衡能力,也有道德上的对错之分。从社会与情感能力培养的角度看,规范性维度不可回避。在规范性问题上,不能再用理性至上的等级化眼光看待理性和情感关系。二者平等交融,共同为规范性奠基。社会与情感能力中的情感是包含认知因素的“大写的情感”,代表心灵整体的力量,是反思性情感。规范性的确立或者说道德判断形成的过程,就是道德理由的寻获和证成过程。经主体间的情感交流和反思所形成的理由,而不是理性,才是道德判断的根本依据。社会与情感能力培养应注重以情育德的新路。于学校而言,就是要突出情感参与、情感交流和反思、群体共同的情感关切、情感差异和情感治理等在道德理由形成中的作用。即注重情感表达,彰显学校的情感底色;培养自主反思能力,为道德判断提供矫正器;激发公共情感,为公共道德理由提供黏合剂;正视情感差异,为道德进步创造助推器;改进情感治理,为情感交流提供保障机制。

(七)“教师教育哲学译丛”首批三本译著出版

“教师教育哲学译丛”是“办学精神与教学特色研究中心”推出的首套标志性成果,由基教所研究员王占魁教授主编,该译丛共计7本译著,首批3本现已正式出版。第一本《教育与教师教育》,是英国教育哲学学会(PESGB)的创立者及首任主席、伦敦大学教育学院(IOE)院长和教育哲学教授理查德•S.彼得斯(Richard S. Peters, 1919-2011)主编的“国际教育哲学文库”中的一种。第二本《教育学院的困扰》,是美国前教育史协会主席、斯坦福大学教育研究生院李•L.杰克斯(Lee L. Jacks)教育学荣誉教授兼历史系教授戴维•F.拉巴里(David F. Labaree)的代表作。第三本《重思教学召唤》,是美国前教育哲学学会和约翰•杜威学会的双料主席、哥伦比亚大学教师学院教育史与教育哲学系主任大卫•汉森(David Hansen)的代表作之一。作为《教学召唤》(1995)的续篇,它沿着“职业”概念的界定,重新构想了教学作为一种召唤的理论主张。

(八)未来学校研究团队在《中国远程教育》杂志发表6篇专题论文

为了贯彻落实教育部关于加强高校有组织科研的指导意见,积极回应基础教育改革与发展领域的重点、难点及前沿问题,基教所近年统筹组建研究中心和研究团队,主动谋划系列前瞻研究。其中,未来学校研究团队在卜玉华教授的引领下,以国家社会科学基金“十四五”规划教育学重大课题“未来学校组织形态与制度重构的理论与实践研究”为主要抓手,在理论研究、政策咨询、实践推进及国际交流等方面,都取得了丰硕的成果。近期,由国家开放大学主办的CSSCI来源期刊《中国远程教育》特别辟出“未来素养与未来教育”专栏,发表基教所未来学校研究团队成员撰写的6篇专题论文,团队研究再次取得突破进展。

三、社会服务达到新的高度

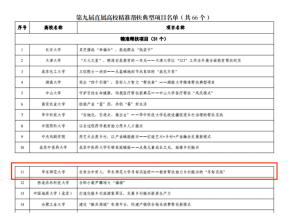

(一)寻甸实验班入选第九届教育部直属高校精准帮扶典型项目

2024年,教育部发展规划司公布了第九届直属高校精准帮扶典型项目名单,由基教所参与申报的《在育分中育人:华东师范大学寻甸实验班——教育帮扶助力乡村振兴的“寻甸实践”》案例成功入选,成为乡村振兴教育精准帮扶和组团帮扶的典型案例。

华东师范大学寻甸实验班于2022年8月26日开班。直面西南民族地区教育高质量发展的瓶颈难题,在华东师范大学梅兵书记、钱旭红校长的亲切关怀和学校各部门的通力支持下,校办公室、教育学部、基础教育改革与发展研究所等多个单位,分别以不同方式参与到寻甸实验班建设中,积极寻找教育帮扶突破口。在李政涛教授、朱益明教授具体组织和推动下,完善了实验班制度机制,创新了实验班育人体系,构建了多元主体教育治理体系,并全方位助推了实验班建设,形成了《华东师范大学寻甸实验班教学过程管理办法》等十余项具体制度措施。此次荣获教育部直属高校精准帮扶典型项目,既是对华东师大寻甸实验班工作的肯定,也是对华东师范大学在乡村振兴教育事业中所做贡献的认可。

(二)联合承办教育部2024年全国基础教育教研室主任培训班

为加强和改进基础教育教研工作,提升各级教研机构建设水平,促进省市县教研队伍能力提升,教育部于11月25-29日在华东师范大学举办“2024年全国基础教育教研室主任培训班”。该培训班由教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所和教育部中学校长培训中心联合承办。全国省级教研机构负责同志以及市县教研室主任代表共100余人参加。培训班坚持理论学习和实践分享相结合,全面学习和突出重点相结合,除了专家讲座之外,还设置了案例分享、小组讨论和实地观摩等多种学习形式,涵盖了教育政策解读、教研方式方法、教研机制创新、数智赋能教研、考试评价改革、跨学科主题学习等多方面课程内容。全体参训人员进一步凝聚思想共识,一致认为教研工作要为教育强国建设夯基筑台,为教师专业成长提质增效,为未来人才培养蓄势赋能。

(三)联合承办第二届海峡两岸暨港澳地区典型经验研讨交流会,服务国家需要

7月5日,在“第二届全国高校港澳台学生未来教师研学营”开营仪式结束后,由华东师范大学主办,华东师范大学教育学部教育学系、教育部人文社科重点研究基地基础教育改革与发展研究所共同承办的“教育家精神引航未来教师发展:第二届海峡两岸暨港澳地区典型经验研讨交流会”在普陀校区逸夫楼一楼报告厅顺利举行。此项研讨会是华东师范大学“全国高校港澳台学生未来教师研学营”的重要环节之一,也是教育学系及基教所第二届承办该活动,仍以“交流经验,凝聚共识;搭建平台,展望合作”为核心宗旨。华东师范大学港澳台办公室主任王素斌、主任助理王非,教育学系系主任黄忠敬教授,教师教育学院院长代蕊华教授,基础教育改革与发展研究所副所长卜玉华教授,教育学系博士生导师、基础教育改革与发展研究所研究员朱益明教授,教育学系副系主任、基础教育改革与发展研究所所长助理李林教授;参加本届研学营的评委嘉宾代表台湾高雄师范大学教育学系主任丘爱铃教授,香港东华三院郭一苇中学吕志仁主任,贵州赤水一中苏明刚校长,国家教材委员会专家委员会委员、澳门教业中学贺诚校长,香港东华三院教育科张业崇主任,澳门特区政府教育功绩勋章获得者、澳门菜农子弟学校王国英校长;上海市中小学优秀教师代表上海市特级教师、上海交通大学附中人文课程中心主任乐燎原老师,华东师大四附中理化教研组组长周正艳老师;参加本届研习营的近30位来自北京师范大学、华东师范大大学、华中师范大学、西南大学、香港大学、台北教育大学、台湾东华大学等院校港澳台学生,以及华东师范大学部分师生参与了此次会议。

(四)服务基础教育,“杭州中心”研究团队赴临平区开展调研指导

1月18日,华东师大基教所杭州中心“思维课堂”项目组黄书光教授等、“作业改革”项目组鞠玉翠教授等赴杭州市临平区4所学校开展调研指导指导。教育发展研究学院杨正刚副院长对新加入的示范校的后续工作做出提示,建议临平实小和基教所团队在人员、课题、作例成果方面尽快对接,推进合作。

3月14日,华东师大基教所“杭州中心”研究团队再次赴杭州市临平区开展调研指导。鞠玉翠教授首先分享了本次活动筹办的种种考量,表示读书是一种“邀请”,是一种“打开”。随后,她对后续的读书分享活动表示期待,并提议在书单的确定上可以从一本书到一组书,同时建议教师也能够发挥阅读的主动性。

(五)推动基础教育均衡发展,举行“成都中心”合作方案研讨会

3月3日,华东师大基教所所长李政涛教授等与青羊区教育科学研究院围绕“成都中心”项目组的建设进行了2024年第一次工作会。青羊区教科院邵开泽院长期望双方以学校工作为主线,以基础教育高质量育人体系建设的项目研究为重点,以“成都中心”项目组为平台,积极打造新时代基础教育高质量育人体系的青羊品牌,探索中国基础教育改革的青羊方案。为深入推进成都市青羊区基础教育综合改革,3月27日下午,华东师范大学基础教育改革与发展研究所“成都中心”合作方案研讨会召开。卜玉华教授希望项目组能够以本次会议为契机,着力聚焦“成都中心”的后续建设任务,争创品牌项目,为中国基础教育改革贡献一份力量。

(六)“南昌中心”团队受邀参加江西基础教育发展座谈会

1月30日下午,华东师大基教所所长、“南昌中心”名誉主任李政涛,华东师大基教所教育局长研究中心主任、“南昌中心”常务副主任方华等一行四人,赴南昌市教育局开展“南昌中心”2023年度工作研讨会暨2024年度第一次主任办公会。李政涛所长高度关注江西省基础教育改革与发展,他提出,江西基础教育高质量发展要善于把握前沿、厘清机制、做好论证,善于找准难点、堵点、痛点,善于转化为亮点,努力抓好教研体系、教研队伍建设,统筹做好江西省基础教育教学成果的孵化与培育工作,出经验、出方法、出思想,为全国基础教育教学改革树立示范典型,发挥好江西省在全国义务教育教学改革中的先行先试、示范引领的作用。

(七)华东师大寻甸实验班科研团队开展新学期调研与分析工作

2月22日至23日,为进一步优化“华东师范大学寻甸实验班”课堂教学、班级建设、教师发展与学生成长等工作的有效开展,全面提升实验班教师的教学水平,提高学生德智体美劳全面发展的综合素养,在李政涛教授、朱益明教授带领下,基教所科研团队赴云南寻甸一中开展调研工作。在为期两天的调研活动中,华东师大基教所科研组分别深度开展了华东师大寻甸实验班科研组与实验班师生代表座谈会、华东师大寻甸实验班期末考试成绩分析交流会、华东师大寻甸实验班科研组与实验班教师座谈会。并在调研期间分组开展了华东师大寻甸实验班课题进展交流与讨论会等,围绕上学期实验班教师教学情况、高一高二年级学生学习与生活状态、班级管理情况、已有探索亮点、学期工作安排等展开全面研讨,目的是及时梳理总结实验班教学改革成效,深入分析现存问题与难点工作,积极探索优化路径与改善措施,助力实验班教学质量持续提升,以过程的高质量实现目标的高质量,着力探索与创新西南民族地区教育现代化的“寻甸路径”。

(八)金山区第二轮“五育融合”项目启动暨实施方案研讨会

3月15日,华东师范大学基教所专家团队联合金山区教育局开展第二轮“五育融合”项目启动暨实施方案研讨会。首先,华东师范大学基教所五大项目领衔专家对各项目的实施方案进行介绍。刘世清教授对“五育融合”视域下学校治理变革行动项目的实施方案进行介绍。宁本涛教授对“五育融合”视域下劳动教育体系建设行动项目的基本定位与具体举措进行介绍。李家成教授对“五育融合”视域下家校社协同育人行动项目任务思路进行介绍。鞠玉翠教授结合“五育融合”视域下学科教学变革行动项目的自身特色对第二轮推进思路进行介绍。李栋研究员对“五育融合”视域下课程体系建设行动项目的层级目标和重点工作进行介绍。其次,金山区教育局以及金山区教育学院的相关负责人围绕“双新”教材落地背景以及五个项目的关联等推进问题与未来方案进行互动交流。最后,华东师大基教所所长李政涛教授以及金山区区教育工作党委、区教育局领导进行会议总结。区教育工作党委书记顾宏伟对金山区第二轮“五育融合”项目推进提出四点要求。一要进一步提高站位,加深通过融合育人推进金山教育高质量发展重要性的认识;二要更加注重实际,深化、细化项目方案;三要进一步整合资源,凝聚起推动金山教育发展的合力;四要进一步加强宣传,提升项目的影响力。华东师大基教所所长李政涛教授对金山区第二轮“五育融合”项目的定位与工作重心进行总结。李政涛教授提出第二轮合作的整体目标是以“五育融合”项目为抓手,提升日常教育教学质量,形成高质量的成果,以加快建设金山高质量教育体系,对教育强国建设交出一份高质量的“金山答卷”。

(九)“成都中心”共生视野下未来学校高质量育人体系建设项目组入校调研

以高质量教育为目标,以教育体系重构为抓手,是实现我国十四五期间实现高质量育人体系的基本路径。以此为背景,基教所“成都中心”与成都青羊区教科院达成了“共生视野下未来学校高质量育人体系建设”项目意向。为更好推进项目落地,4月14日至4月16日,华东师范大学基教所副所长、“成都中心”负责人卜玉华教授带领团队赴成都市青羊区开展了为期三天调研活动。一同参加调研的有基教所所长助理、“成都中心”项目助理李林教授,项目组核心成员黄向阳教授、李宝敏教授、张永教授、方铭琳副研究员、陈红燕副教授、郁晓华副教授、朱园园博士后,博士生宫玲玲、柳青、盖平运等。

本次调研活动共分为四个阶段:第一阶段是“成都中心”项目项目组成员听取申报项目的学校汇报;第二阶段是对青羊区教科院进行调研交流;第三阶段是对项目申请学校进行现场调研;第四阶段是项目组与青羊区教科院就项目学校调研情况进行反馈与交流。

(十)“赣州中心”成功举办中国式教师教育高质量发展暨赣南师范大学教师教育专项研究项目研讨会

7月3-5日,中国式教师教育高质量发展暨赣南师范大学教师教育专项研究项目研讨会在赣南师范大学成功举办。会议由华东师范大学基础教育改革与发展研究所、赣南师范大学共同主办,赣南师范大学教育科学学院、华东师范大学基础教育改革与发展研究所赣州中心承办。来自北京师范大学、华东师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、赣州市教育局等单位的专家学者,赣州市教科所、全市中小学幼儿园教师代表、赣南师范大学师生代表共计280余人参会。华东师范大学基础教育改革与发展研究所所长李政涛、副所长卜玉华、特聘研究员李栋,赣南师范大学党委副书记、校长陈义旺,党委常委、副校长罗序中出席会议。

本次研讨会的顺利召开,既是教育部协同提质计划华东师范大学等高水平师范大学牵头支持赣南师范大学的重要体现,也是赣南师范大学教师教育高质量发展进程中的一个重要节点。以华东师大基教所赣州中心建设为契机,赣南师范大学师范教育人才培养水平、教师教育研究团队建设、教育学科发展等方面,将取得新的进展。

(十一)华东师范大学赤水一中强基班揭牌 弘扬教育家精神与基础教育高质量发展研讨会同期举办

在华东师范大学前身学校之一大夏大学建校100周年之际,5月16日,弘扬教育家精神与基础教育高质量发展研讨会在赤水一中举行。

这次研讨会既将大夏大学100周年的办学精神与弘扬教育家精神结合起来,也将教育家精神与基础教育高质量发展结合起来,更将教育家精神与日常教育教学生活结合起来。这三种结合使得大夏大学办学历程中涌现出的宝贵精神与教育家精神更加具有了亲和力,也找准了高质量教研作为实践抓手,展现出教育家精神的日常化和可操作性。

(十二)华东师大——金山区“五育融合”视阈下系列项目专题培训和研讨会

5月13日上午,金山区“五育融合”视域下家校社协同育人行动项目之代际学习专题研讨活动在在亭林小学举行。通过本次专题研讨,项目单位对“五育融合”视域下家校社协同育人有了新的理解,对进一步推进代际学习项目的迭代发展形成了新的思路。

5月20日上午和下午,金山区“五育融合”视域下家校社协同育人行动项目在高新区社区学校及社区教育社会学习点组织了研讨活动。袁校长对李教授及团队成员的到来表示真挚的欢迎,带领一行人先后实地考察了冻龄梦工厂和华东无人机基地两个社会学习点。随后,项目组成员与高新区社区学校的诸位社区教育工作者进行了交流座谈。项目团队约定,近期继续开展现场研究,支持高新区社区学校形成家校社合作的良好机制,创新活动内容与形成,形成高新区学校家庭社会协同育人的新局面。

5月30日,金山区“五育融合”视域下家校社协同育人行动项目在西林中学与山阳小学组织了研讨活动。研讨会分为专题讲座、交流发言、研讨三个环节,上午的交流活动在西林中学举行,由金山教育局综合教育科张丹凤老师主持。

上海临港实验中学董雪梅老师从家校社合作的为何、何为及怎么做三方面展开,作了《家校社合作的动力机制建设》主题讲座。董雪梅老师指出,完整的人的生成需要完整的生活,因而需要完整的家校社三方合作。其次,她区分了家校社合作的动力机制建设的诸多构成要素,如激发、传导、聚合、协调支持机制等,提出应以家庭教育为根基,学校教育为核心,社会教育为延伸,从而促进学生的全面发展。

6月4日下午,基础教育改革与发展研究所一行人前往金山区前京小学,参与观摩“拥抱变化:以项目化学习驱动创新”上海市金山区“项目化学习”推进会暨海棠小学教育集团活动展示。上海市金山区教育局孙方波副局长、上海市金山区教育学院方德平书记等也出席了本次活动。方德平书记指出,在为不确定的未来世界培养人才的过程中,更应该关注项目化学习的落地,教师应牢抓本质化问题和驱动化问题,从更高的站位系统化把握本学科本体知识,积极开展跨学科的项目化实践探索。

6月11日,华东师大基教所联合上海市金山区教育局、金山区教育学院举行了“五育融合”视域下课程体系建设行动项目分组集中研讨活动。通过分组研讨与集中分享,项目学校积极参与、踊跃发言,与专家组共同探讨问题、寻找解决方案。此次活动,专家团队与项目学校共同深化了对“五育融合”理念的理解,不仅在学校“五育融合”课程体系建设方面达成了多项共识,而且进一步营造了区域项目学校之间相互交流、互相学习的研究氛围。这些研讨成果将转化为项目学校下一步完善“五育融合”课程体系设计与实施方案的有效抓手,为推动区域教育生态良性发展与学校教育品质特色发展奠定基础。

2024年6月18日,华东师大基教所联合上海市金山区教育局、金山区教育学院举行了“五育融合”视域下课程体系建设行动项目分组集中研讨活动。在分组研讨和集中分享环节,各参与项目学校展现出了极高的研讨热情,积极发表各自的见解与观点。此次活动,专家团队与项目学校共同深化了对“五育融合”理念的理解,不仅在学校“五育融合”课程体系建设方面达成了多项共识,而且进一步营造了区域项目学校之间相互交流、互相学习的研究氛围。这些研讨成果将成为各项目学校进一步完善“五育融合”课程体系设计与实施方案的重要依据,为推动区域教育生态的健康发展提供有力的支撑和保障。

6月24日,金山区“五育融合”视域下家校社协同育人行动项目在前京小学、龙航小学和亭林镇社区学校组织了研讨活动。研讨会分为专题讲座、交流发言、研讨三个环节。上午的交流活动在前京小学举行。首先,顾惠芬校长从校家社协同育人的理据、路径、理路三方面出发,作了《互学共长:扎根中国街区的校家社协同育人的创新实践》主题讲座。顾老师针对校家社协同现状中存在的虚化、简化、异化、弱化等问题,强调要重视生活场域的完整性、教育系统的全整性、生存生态的逻辑性。在此基础上,她进一步分享了龙虎塘小学融入“终身教育”,构建校家社融合的价值系统;融入“学习型街道”,聚通校家社融合的实践体系;融入“成长学院”,激发校家社融合的共生效益等探索经验,并总结出全域共育互育、全员共学互学、全程共生共长的融合理路。过本次专题研讨,项目单位对“五育融合”视域下家校社协同育人的系统性、思想性、创新性有了新的理解,更多新项目、新经验、新成果有望近期推出。

四、团队建设呈现新的气象

(一)锚定推进有组织科研举行新学期团队建设启动会

为了及时总结基地研究团队工作进程中的经验,进一步加强团队间的交流与分享,在把握发展过程中的问题的同时明晰未来发展方向,持续深入推进教育理论研究与实践探索的发展,9月13日,华东师大基教所在线上召开“华东师大基教所新学期团队工作会议”。华东师大基教所所长李政涛,副所长黄书光、黄忠敬、卜玉华,所长助理程亮、李林,以及研究团队负责人杨小微、范国睿、朱益明、李家成、蒋纯焦、宁本涛、黄向阳、唐汉卫、王占魁、杨光富、方华、李云星,办公室主任徐继节等参加会议。教育学部副主任、教育学系党支部书记刘世清出席会议。会议由华东师大基教所副所长,教育学系主任黄忠敬教授主持。基教所所长李政涛教授传达了8月31日华东师大举行的“学习贯彻党的二十届三中全会精神,持续推进学校全面深化综合改革”的会议精神。以此为基础,为了将华东师大基教所打造成一个更具活力和影响力的基地平台,他提出了基教所后续发展的两个目标:第一,提升协同力。一是更加强化基教所、教育学系与教育部中学校长培训中心等单位的协同,在学科建设、人才培养、国际交流、宣传推广等各方面紧密结合。二是更加强化所内18个中心与所外8大中心的协同,使得各中心内外协同,交叉融合。三是更加强化普通教育、职业教育、特殊教育与终身教育的协同发展。提升贡献力。一是对国家的贡献,二是对区域的贡献,三是对学校的贡献,将“教育强国——华东师大基教所何为”的问题作为核心命题,努力做出只有华东师大基教所才能做出的国家贡献与时代贡献。

(二)整合团队力量,推进“基础教育学”学科建设与教材编写

5月5日,基教所与教育学系在线联合召开了“基础教育学”学科建设与教材编写推进会。东北师范大学教育学部、附小校长于伟教授,南京师范大学道德教育研究所所长冯建军教授,山西大学中国社会教育研究院院长侯怀银教授,上海市教育科学研究院普通教育研究所所长徐士强研究员,江苏省教育科学研究院基础教育研究所所长倪娟,华东师范大学基教所原所长杨小微教授,华东师范大学高等教育研究所所长阎光才教授,华东师范大学教育学部副主任匡瑛教授、刘世清教授,华东师范大学基教所所长李政涛教授,常务副所长黄书光教授,所长助理、教育学系副主任程亮教授、李林教授,基教所研究员、教育学系董轩教授、王丽佳副教授、游韵副教授、杜明峰副教授,基教所办公室主任徐继节老师、教育学系办公室主任汪亚琼老师以及硕博士生等三十余人参与了此次会议。会议由基教所所长助理李林教授主持。基教所所长李政涛教授代表基教所欢迎各位专家参与本次研讨。他指出,本次推进会有三大背景:第一,在基础教育学学科建设上,基教所长期扎根基础教育研究,设立了基地重大课题,具有扎实的研究基础;第二,2022年发布的《研究生教育学科专业目录》新增了基础教育学专业,充分揭示出基础教育学学科建设的必要性;第三,教育学部领导对基础教育学学科建设给予了持续的关心与支持。最后,他提到本次推进会希望达到的主要目标:第一,项目负责人程亮教授汇报基础教育学学科建设与教材编写新进展;第二,希望各位专家提供进一步推进的建议;第三,希望学部领导继续为基础教育学学科发展提供支持。

(三)以专业教材建设为抓手,提升团队科研育人品质

受研究生院和教育学部资助,教育学系、基教所2018年启动了首批精品教材建设《当代教育学精品教材丛书》,目前已经出版了3本。基教所副所长、研究员黄忠敬教授主编的《教育政策研究导论》获评华东师范大学优秀研究生教材奖。研究员王伦信、黄向阳两位教授获批主编教育部新时代马工程教材《中国教育史》《道德与法治课程与教学论》。系所教师积极参与,承担了基础类通识类教育学科的建设,这些课程包括:《教育学原理》、《德育原理》、《中外教育史》和《教育政策与领导》,有4位教授被聘为领衔专家主持了全学部层面的课程建设。

(四)新增课题及新晋职称教师报告会顺利举行

10月16日,由华东师范大学教育学系、基础教育改革与发展研究所联合举办的校庆系列讲座之“新增课题及新晋职称教师报告会”在文科大楼913室举行。教育学系黄向阳教授、鞠玉翠教授、唐汉卫教授、王占魁教授、李林教授担任报告人,报告会由刘世清教授、唐一鹏副教授主持,系所近50名师生参加报告会。

黄向阳、鞠玉翠、唐汉卫分别带来了《儿童边缘性参与实践共同体的杂务课程探索》《五育融合视域下课堂美育浸润的原理与策略研究》《基于公共理性的青少年公正观培育研究》等主题报告,汇报了课题的基本框架与思路。随后,华东师范大学教育学系主任黄忠敬教授为两位新晋职称教师颁发职称晋升纪念牌。王占魁教授和李林教授分别以《“立德树人”如何可能?——基于“道德教育论辩模型”的分析》《循名责实——“大单元教学”的历史样态、旨趣及挑战探论》为题,进行了学术交流与探讨。

(五)研学旅行研究团队组织“长三角研学旅行教育联盟发展研讨会”

4月12日~13日,由华东师范大学基础教育改革与发展研究所主办,宁波市(杭州湾)青少年学生实践基地管理服务中心、华东师范大学基础教育改革与发展研究所长三角研学旅行教育联盟承办的“长三角研学旅行教育联盟营地教育研讨会”顺利召开。通过对宁波市杭州湾青少年学生实践基地的现场考察及会议研讨,厘清理营地教育的育人价值,并明确营基地的价值取向,以及营地的功能定位,同时,宁波基地也全面介绍并展示了四大育人场景的模式构建。会议深化了研学教育、课程研究、人才培养等方面的交流合作,推动研学资源共建共享,为构建脉络清晰、多元纷呈的长三角研学资源体系提供了重要的理论支撑和高地示范。

12月23日,由华东师范大学基础教育改革与发展研究所主办的“长三角研学旅行教育联盟发展研讨会”在黄山举行,活动主题为“学习习近平总书记座谈会讲话精神 助力研学长三角一体化”。章永平副会长热烈欢迎各位参会代表,并希望通过此研讨会让研学旅行理论与实践真正地结合在一起,让研学旅行游中有学,学有所得,为研学长三角一体化做出贡献。本次研讨会的一项重要内容是,学习领会习近平总书记深入推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神。在研讨会上,分别签署了环太湖研学与长三角研学旅行教育联盟战略合作协议以及奔赴山海、探秘古城——黄山&象山研学旅行联动合作协议。在会议期间,与会代表参观、考察了了陶行知纪念馆、徽州历史博物馆、歙县非遗馆、徽州古城等精品研学线路,让参会人员感受到了黄山深厚的文化底蕴及丰富的研学资源。

(六)分中心团队建设暨金山区“五育融合”视域下系列项目启动仪式顺利开展

为进一步构建“五育融合”发展体系,加快探索金山区劳动教育体系建设,4月3日,华东师范大学基教所专家团队联合金山区教育局、金山区教育学院开展第二轮“五育融合”视域下劳动教育体系建设行动项目启动会暨专题培训会。本次2024年金山区‘五育融合’视域下劳动教育体系建设行动第二轮项目启动会暨专题培训会圆满完成。“纸上得来终觉浅,绝知此事需躬行”,“无劳动不教育,有劳动未必有真教育,在基于”五育融合”,为了“五育融合”和在“五育融合”中推进高质量劳动教育(知情意行)必将大有可为。未来,华师大专家团队将与金山区教育局、教育学院、各项目校携手继续深入挖掘新时代高质量劳动教育的内涵与价值,推动“五育融合”育人实践迈向新的台阶。

为加快推进上海市金山区教育现代化,办好人民满意的金山教育,全面发展素质教育,4月23日,华东师大基教所联合上海市金山区教育局在上海金山区教育学院召开“五育融合”视域下学科教学变革行动项目启动会。金山区教育局副局长孙方波局进行了讲话总结,对新一轮的变革行动提出了几点期望:一、充分认识融合育人的价值和意义,加强顶层设计;二、准确把握五育融合视阈下学科教学变革的困境,加强价值引领;三、要坚持传承基础和创新实践相结合;四、要坚持系统设计和重点突破相结合;五、扎实推进,立足学校发展实际。

(七)华东师大寻甸实验班管理团队召开座谈会

12月10日,教育部全国中学校长培训中心主任、华东师范大学基础教育改革与发展研究所所长、教授李政涛,东方闻道网校南部经营中心负责人陈伟,寻甸县委常委、副县长涂皘一行莅临寻甸一中对实验班各项工作进行指导。县教育党工委委员、寻甸一中党委书记毕昌友,副书记、校长范宗林,分管副校长张卫等领导陪同。华东师范大学寻甸实验班管理团队参与座谈。在此次深入而细致的座谈中,华东师范大学、成都七中网校、寻甸县领导与寻甸一中实验班师生深入研究、规划实验班下一步工作重点,为实验班的未来发展注入了新的活力与动力。通过紧密合作与交流,不仅明确了实验班下一阶段的发展方向和重点任务,还为解决实验班面临的实际问题提供了切实可行的策略与方案。在多方的共同努力下,寻甸一中将勠力同心、笃行不怠,举全校之力,办好华东师范大学寻甸实验班,为推动寻甸教育高质量发展,做好探索西南民族地区教育现代化的新路径重大课题贡献一中力量。

(八)广州分中心团队建设暨“沪粤校长对话:跨学科主题学习创新实践”学术研讨会

10月30日,华东师大基教所与广州市荔湾区教育发展研究院联合举办了“‘双新’背景下中小学课程高质量实施研究”项目启动仪式。华东师大基教所“广州中心”建设负责人唐汉卫教授一行赴广州市荔湾区参与活动,一同前往的有项目组成员董轩教授、杨光富副教授、杜明峰副教授、李栋研究员以及博士生马祥等。广州市荔湾区教育局党组书记、局长吴凯,区教育局党组成员、副局长曾锐,区教育局副局长郑思东,区教育局相关科室负责同志,荔湾区教育发展研究院副院长余仁生、叶翠玲、吴先强及教研员代表,以及华东师大基教所“广州中心”12所实验校负责人及教育集团项目研究团队代表100余人出席了本次会议。本次活动共包括三项主要内容:一是项目合作“实验校”授牌仪式;二是项目组负责人唐汉卫教授对项目实施总体计划与主要措施作详细说明;三是系列专题调研座谈会。

11月6日,在教育部中学校长培训中心成立35周年之际,教育部中学校长培训中心、华东师范大学基础教育改革与发展研究所广州中心、广州市荔湾区教育局共同主办“沪粤校长对话:跨学科主题学习创新实践”学术研讨会,研讨会在广州市真光中学隆重举行。沪粤校长齐聚一堂,共话跨学科主题学习的创新与实践经验,推动教育教学改革,为新课标导向下课程建设提供新思路和新亮点。研讨会分上下午两个时间段,上午安排了1场主题报告、1场区域经验分享,3个学校经验分享和1位专家点评。下午安排了1场引导性报告、1个教研分享、5个学校经验分享和2位专家点评。广州市荔湾区教育发展研究院副院长余仁生、叶翠玲分别主持上下午会议。

(九)“成都中心”指导团队开展学术指导活动

“共生视野下未来学校高质量育人体系建设研究”是教育部人文科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所在“成都中心”开展的重点项目。为进一步推进成都市青羊区基础教育综合改革,12月26—27日,华东师范大学“成都中心”项目组开展第三次学术指导活动。本次活动对5所领航学校的学生发展情况、课堂教学与教研情况、课程建设情况等进行调研与指导。参与指导的教师团队成员有:黄向阳教授、李宝敏教授、李林教授、张永教授、陈红燕副教授、庄瑜副教授、李栋老师、方铭琳副研究员和朱园园老师。两个指导活动分成四个小组。

12月26—27日,张永教授、陈红燕副教授、朱园园老师先后前往成都市青羊实验中学、成都市草堂小学、成都市青羊区教育科学研究院附属实验学校、成都市石室联合成飞学校。12月26日,黄向阳教授前往成都市泡桐树中学。学校学生发展项目组就研学旅行、职业考察、社团建设、导师制度、心理健康教育、家长学校等重点工作进行了全面且详细的汇报。黄向阳教授认真聆听每一项工作的进展情况,并紧密结合学校的整体规划与重点项目研究方向,对各项工作进行了精准且深入的逐一指导,为学校进一步优化学生发展项目提供了极具价值的专业建议,指明了清晰的发展路径。12月27日,黄向阳教授作《指导育人探微》主题讲座。在讲座中,黄向阳教授着重指出,新时代背景下的教师应具备多元身份意识。在育人实践进程中,教师不应局限于传统的单一角色,而需逐步从单纯的知识传授者视角,拓展转变为集“教师、导师、管理员、教练员” 于一体的多元视角。

12月26日,李宝敏教授、李林教授、方铭琳副研究员、李栋老师前往成都市石室联合成飞学校,围绕“常态课堂与学科教研”这一主题,深入语文、数学、英语、科学四个学科的课堂与教研活动,进行深度观摩与指导。专家们指出,学校教研活动要有“常态化、规范化、专业化、多元化、品牌化”的意识,要积极发挥团队的力量,做扎实有效的教研。此外,专家们也提出要将整体目标细化为一系列可操作的小目标,要关注教学评一致性,要基于整体来进行教学设计等具体建议。

此次学术引领活动,涵盖了座谈会、学校调研、专家讲座等多种形式,聚焦重点项目核心议题,为区域内的学校与教师输送了极具价值的理论引领,也为五所领航学校进一步凝聚了共识、明确了思路。未来,“成都中心”项目也将继续推出系列活动,以学术引领青羊教育行动,促进华东师范大学基础教育改革与发展研究所和青羊区的深度合作。

五、研讨活动引领新的方向

(一)跨越国界的对话与倾听:“李政涛对话佐藤学”顺利进行

在第40个“教师节”前夕,教育部中学校长培训中心、华东师范大学出版社、《中国基础教育》杂志社、教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、华东师范大学教师教育学院、华东师范大学“生命•实践”教育学研究院等多家单位,于2024年9月10日晚联合主办“李政涛对话佐藤学:活在静悄悄的课堂里”学术研讨会,对谈新时代学校和课堂的变化及转型,共话课程与教学改革的机遇及挑战,推动高素质专业化教师队伍建设。

会议采取线上线下相结合的方式进行,参与此次研讨会的嘉宾有对话嘉宾中国教育学会副会长、教育部中学校长培训中心主任、华东师范大基础教育改革与发展研究所所长、华东师范大学“生命•实践”教育学研究院院长李政涛,原日本教育学会会长,日本东京大学名誉教授佐藤学;致辞嘉宾中国教育学会副会长、秘书长杨银付,华东师范大学出版社社长王焰;总结嘉宾浙江锦绣·育才教育集团总校长郜晏中,教育部中学校长培训中心副主任刘莉莉,华东师范大学基础教育改革与发展研究所副所长、“生命•实践”教育学研究院执行院长卜玉华,江苏省教科院研究员、教育部基础教育课程指导组专家成尚荣;总结嘉宾,教育部中学校长培训中心原主任、华东师范大学教师教育学院院长代蕊华;主持嘉宾《中国基础教育》主编孙金鑫,教育部中学校长培训中心副主任郅庭瑾、田爱丽;特邀嘉宾华东师大课程所教授沈晓敏;翻译嘉宾北京师范大学教师教育研究中心助理研究员于莉莉。本次对话研讨会,中国教育学会、华东师范大学、光明社教育家、中国教师报,大夏书系、蒲公英智库、河南教育家云书院、优教育、明德云学堂等多家媒体全程直播,吸引了超过30万人在云端相聚,共同见证和参与了此次学术对话。

(二)“未来学校组织形态与制度重构理论与实践研究”成果丛书专题研讨会暨出版签约仪式顺利召开

1月6日至7日,国家社会科学基金教育学重大项目“未来学校组织形态与制度重构理论与实践研究”在华东师范大学中山北路校区文科大楼401会议室召开了项目成果研讨会。研讨会分成两个议题在两天开展。第一天的议题是“前瞻:迈向未来的中国学校现代化建设新样态”丛书专题研讨会暨出版签约仪式;第二天是项目组总成果的提炼与梳理。李政涛教授对本套丛书的整体框架高度评价,并认为本套丛书具有四个共同的特质:一是突出“学校变革”,二是具有“现代化”意识,三是展现了学校发展“新样态”,四是提供了“中国经验”与“中国智慧”。同时,他对本套丛书的后续推进提出了三点希望:一是要有“时代意识”,二是要有“贡献意识”,三是要有“转化意识”。卜玉华教授介绍了“未来”“前瞻”两个关键词的含义,以及本套丛书在选择学校时的初衷,她希望本套丛书在编写过程中能够体现中国特色,展现中国各种类型学校的未来,为我国2035现代化发展贡献一份教育力量。最后,她希望本次研讨会各位专家、丛书主编能够秉持开放交流的心态,相互学习,提炼新观点,开拓新视野。

(三)第五届跨区域“五育融合”研讨会在上海金山顺利举行

基础教育改革与发展研究所、教育部中学校长培训中心、上海市金山区教育局、上海市教育科学研究院普通教育研究所于2024年12月19日联合举办“弘扬与落实教育家精神,以‘五育融合’赋能基础教育高质量发展”为主题的第五届跨区域“五育融合”研讨会,通过展示、对话和研讨,交流成果和经验,相互启发“五育融合”的理论新成果和实践新思路。相关领域专家学者、区域教育行政部门及教科院(所)研究人员、中小学校校长及教师、社会组织及社区教育机构的教育实践工作者等近千人线下参会,并有三万余人在线上参与了此次研讨会。此次研讨会,不仅邀请了相关专家进行专题汇报,从学术研究和实践成果等不同维度探讨了“五育融合”的前沿经验,还分分别在金山中学、罗星中学、金山区一实小、金山区二实小四所学校,分设了“五育融合”视域下劳动教育体系建设、“五育融合”视域下家校社协同育人与学校治理变革、“五育融合”视域下的课程体系构建与课堂教学范式探索、“五育融合”视域下的未来学校建设四个分论坛,对“五育融合”的实践育人样态进行了全面的展示和交流。

(四)高中阶段职普融通向何处去——教育强国与教育名家思想研讨会顺利举办

6月15日 ,第二届“教育强国与教育名家思想研讨会”在华东师范大学顺利举行。本次研讨会主题为“高中阶段职普融通”,由教育部中学校长培训中心、华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所、教育部人文社科重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、华东师范大学教育学部教育管理学系联合主办。李政涛教授指出,职普融通既是建设高质量教育体系的需要,也是建设教育强国的需要。高中教育阶段是职普融通的连接点,职普融通要进入高中、立足高中、基于高中。期待通过高中阶段的教育改革,能够让职普融通真实、日常、高质量的生长。希望通过本次会议,能够在职业教育与普通教育、职普融通与高中教育改革之间搭起桥梁,聚焦职普融通发现真问题、提出新问题,解决好问题,进而带来新政策、提出新理论、聚焦新实践,助推教育高质量发展的实现。本届教育强国与教育名家思想研讨会为推动高中阶段结构优化和多样化发展、实现职普融通等重大现实问题的破解,为深化理论研究和实践探索以构建更加合理完善的现代化教育体系提供了高端对话平台,对基础教育高质量发展助力强国建设具有重要意义。

(五)第二届长三角研学旅行教育研讨会在宁波举行

第二届长三角研学旅行教育研讨会于11月23日至24日在宁波市(杭州湾)青少年学生实践基地召开。本次研讨会由华东师范大学基础教育改革与发展研究所主办,宁波市(杭州湾)青少年学生实践基地承办。会议吸引了来自全国约10个省、市、自治区的170多名专家、学者、研学机构负责人、中、小学和幼儿园负责人和企业代表参加。本次研讨会通过主旨报告、专题讨论和营地教育观摩等环节,参会人员就研学旅行教育的理论基础与实践路径展开了广泛交流。会议同时启动了2024年度长三角研学旅行教育“精品线路”“特色机构”“年度人物”评选活动,进一步推动长三角及全国其他地区的成功经验传播与共享。此次会议的成功举办,为探索新时代研学旅行教育的发展路径奠定了坚实基础。未来,联盟将继续以长三角为依托,广泛联动全国资源,深化理论与实践融合,为中国研学旅行教育的创新发展提供持续动力。

(六)第七届儿童哲学与学校变革论坛在上海闵行顺利举行

12月20-21日,由华东师范大学基础教育改革与发展研究所主办,复旦大学教育哲学研究中心、上海交通大学教育基本理论中心、广西基础教育研究院教育现代化研究所协办,上海市闵行实验小学承办的第七届儿童哲学与学校变革论坛在上海闵行顺利举行。此次论坛,通过圆桌论坛、微论坛等形式,迸发出了对儿童哲学实践变革的诸多智慧;联合教研活动则呈现了当前儿童哲学教学实践当中的真实样态,有关专家和教师深入研讨,探索出了进一步优化的路径与机制;主旨报告环节邀请到了诸多专家学者,提供了开展儿童哲学与学校变革更为上位的指导,让一线教育工作者收获颇丰。华东师范大学基教所原所长、广西基础教育研究院教育现代化研究所所长杨小微教授在论坛总结中剃刀,走向全面育人的儿童哲学,既是课程,也是教育。他对未来儿童哲学的发展进行了展望,提出我们虽不是儿童,但曾经是;要做好儿童哲学这件“正经事”,必须要先“观儿童”。

(七)成都中心“共生视野下未来学校高质量育人体系建设”项目组领航学校挂牌仪式暨系列学术研讨活动

为更好地推进项目实施,赋能地方高质量基础教育体系建设,2024年9月22至9月24日,基教所与成都市青羊区教科院联合举办了“共生视野下未来学校高质量育人体系建设研究”项目领航学校挂牌仪式暨“共生视野下未来学校高质量育人体系建设研究”系列学术研讨活动。华东师范大学基教所副所长、“成都中心”建设负责人卜玉华教授带领指导团队赴成都市青羊区参与活动,一同参与活动的有基教所项目组核心成员黄向阳教授、李宝敏教授、张永教授、方铭琳副研究员、朱园园博士后、博士生柳青以及基教所办公室主任徐继节老师等。为进一步深化项目,为项目参与主体提供理论指引,项目组核心成员卜玉华教授、黄向阳教授、张永教授和李宝敏教授分别于9月22日、23日和24日分多场次不同专题针对“共生视野下未来学校高质量育人体系建设”的关键议题举办讲座。本次系列学术引领活动通过专题讲座、入校调研、发展规划研讨等多种形式,深入探讨了学校变革中的重点难点问题,为区域学校和教师提供了宝贵的理论指导和实践经验,激发了一线教育工作者对教育创新的深刻思考与积极实践。最后,本次“成都中心”领航学校挂牌仪式暨“共生视野下未来学校高质量育人体系建设研究”系列学术引领活动圆满结束。

(八)“双减”背景下教育高质量发展育人方式变革研讨会顺利举行

4月28日-30日,华东师范大学教育学系和张家港市教育局在张家港市凤凰镇联合主办“双减背景下教育高质量发展育人方式变革研讨会”。本次会议由张家港市凤凰镇人民政府和凤凰教育集团承办,张家港市凤凰高级中学、张家港市凤凰中学、张家港市凤凰中心小学和张家港市凤凰中心幼儿园协办,教育部人文社会科学重点研究基地基础教育改革与发展研究所和华东师范大学社会与情感能力研究中心指导。华东师范大学教育学系主任、华东师范大学社会与情感能力研究中心主任黄忠敬教授首先回顾了2021年至今与凤凰镇人民政府的合作关系和发展成效,提炼出合作过程中的主要举措,包括成立导师工作室、挂职锻炼或跟岗、凤凰大讲堂、学生游学项目等,并总结出集团内部的贯通发展、集团外部的联合发展和区域之间协同发展的机制创新。其次,黄忠敬教授通过主题解读的方式呈现了本次会议的特色,认为本次会议旨在落实国家立德树人根本任务,推进教育的育人方式变革。他指出,本次会议内容丰富、学科参与多元、研讨形式多样、参与主体体现了跨区域的特点,全方位立体化地展现教育高质量发展的育人方式变革。

(九)华东师大寻甸实验班科研团队参与“异地同堂 双师协同”联合教研与学术研讨会

“异地同堂 双师协同”是数智化转型时代助力远端学校教育教学发展的重要方式。为进一步深化“华东师范大学寻甸实验班”课堂教学、教研机制、教研组建设、教师发展与学生成长等方面的研究工作,2024年4月13日,华东师范大学基础教育改革与发展研究所科研团队参与了华东师范大学对口帮扶寻甸项目组帮扶活动。

李政涛所长表示,本次研讨会是一次贯彻落实党和国家重大教育战略部署的会议,是一次以组团帮扶为依托、以数智化转型为路径、以华东师大寻甸实验班为个案、助推县域高中高质量发展的会议,期冀“异地同堂 双师协同”远程直播教学的研究者与实践者能共同奔赴、共创优质。

(十)本年度其他重要学术会议

(一)11月10日,华东师范大学教育学系、基础教育改革与发展研究所与华东师范大学中国语言文学系共同举办“数字人文视角下“AI+文史哲”学术论坛”,来自北京大学、清华大学、南京大学、华东师范大学等校30余位学者,就数字人文视角下文史哲研究的新成果、冷门“绝学”研究中的数字工具与平台、“人工智能”与学科交叉融合的机遇和挑战、数字人文助力教学研究的新实践等议题,展开深入交流。

(二)11月3日,由华东师范大学社会与情感能力研究中心主持、基教所副所长黄忠敬教授领衔的第十届全国教育实证研究论坛“社会与情感能力的测评与培养”主题研究分论坛在上海市半马苏河国际会议中心如期举办。论坛从国际、学校、教师、学生、家庭视角,围绕青少年社会与情感能力测量与培养主题进行分享交流,呈现出多学科、跨学科、有组织科研的研究特征,为我国教育高质量发展提供新的思考和证据支持。

(三)5月31日,由华东师范大学基础教育改革与发展研究所、华东师范大学教育学系主办,华东师范大学出版社协办的“教师教育的生态式反思与重建”中美学者思想对话活动在文科大楼1113会议室顺利举行。本次活动由美方学者美国加州州立大学北岭分校教育学院教育管理学终身教授、大学中国所终身荣誉所长苏智欣主讲,华东师范大学教育学系卜玉华教授主持。参与对话交流的中方学者有华东师范大学教育学系卜玉华教授、朱益明教授、李林教授等。

(四)1月14日,第3期“丽娃夜话:中国教育学发展大家谈”学术沙龙于线上顺利举行。本期学术沙龙在上海市社会科学界联合会、上海市教育发展基金会、华东师范大学人文与社会科学研究院、华东师范大学教育学部的指导下,由教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、华东师范大学国际与比较教育研究所和华东师范大学教育学系联合主办,由全国教育基本理论学术委员会、华东师范大学学报(教育科学版)和中国教育学学术话语体系与创新研究基地共同协办。

六、国际交流打开新的局面

(一)重要出访交流

(一)10月7-13日,华东师大基础教育改革与发展研究所、教育学系,携手华东师大国际与比较教育研究所、浙江大学教育学院等研究团队共赴德国进行学术交流考察。基教所所长李政涛教授、副所长黄书光教授、副所长兼教育学系主任黄忠敬教授、副所长卜玉华教授,以及所长助理、教育学系副主任程亮教授、办公室主任徐继节老师,连同华东师大比较所所长彭正梅教授、陈红燕副教授,浙江大学教育学院副院长孙元涛教授以及来自华东师大教育学部各系所参与国际学术周的9名硕博士研究生共同组成出了此次访问团队。在此次访问中,代表团受到了德国知名教育研究机构的热情接待,并有机会与多位德国著名教育学者对话交流,包括莱布尼茨科学与数学教育研究所的Olaf Köller教授、奥尔登堡大学的Hilbert Meyer教授以及柏林自由大学的Christoph Wulf教授等。

(二)12月2日-4日,华东师范大学“基教所”国家社科基金重大课题(教育学)“未来学校组织形态与制度重构的理论与实践研究”研究团队,应UNESCO(联合国教科文组织)邀请,赴韩国参加“2024联合国教科文组织未来教育国际论坛”(Renewing the Social Contract for Education——UNESCO International Forum on the Futures of Education 2024)进行学术交流。基教所副所长、课题组负责人卜玉华教授,基教所所长助理、教育学系副系主任、课题组成员李林教授,课题组成员、华东师范大学国际与比较教育研究所陈红燕副教授,上海师范大学朱园园老师,华东师范大学教育学系博士生柳青、盖平运一同参与。本次论坛由联合国教科文组织总部、联合国教科文组织韩国委员会、韩国教育部和京畿道教育办公厅联合主办。来自全球90多个国家和地区的1,000多名与会者参加了本次论坛。

(三)4月9日-12日,李林老师应邀访问香港地区,在香港中文大学、香港教育大学及香港科技大学开展系列讲学交流活动。其间,李林老师回访母校香港中文大学,应历史系及中国历史研究中心邀请,进行题为《系统内外——清代武科研究之旨趣、进路与前瞻》的学术报告;应香港教育大学“全球教育史学”文学硕士课程主任Klaus Dittrich教授邀请邀请,参与该校组织的第五期“全球教育史学对话”(Global Histories of History Dialogue),与“全球教育史学”文学硕士项目学生进行学术研究经验与写作方法工作坊交流;应香港科技大学人文社会科学学院署理院长Cameron Campbell教授邀请,李林老师到访香港科技大学,进行题为《清代满文<四书>翻译、流通及其文化意蕴探论》的学术讲座。

(四)2月1-2日,经济合作与发展组织(OECD)青少年社会与情感能力测评项目(The Survey on Social and Emotional Skills,SSES)第六次国家负责人会议(National Project Manager Meeting, NPM meeting)在巴黎召开,共有15个国家的30多名代表通过线上线下的方式参会。本次会议主要探讨了第二轮的测评结果及国际报告的准备情况,交流了今年4月份准备召开的全球报告的发布议程,并介绍了第三轮测评工作的初步安排。华东师范大学社会与情感能力研究中心主任黄忠敬教授及项目组成员参与本次会议,并在会议上介绍了青少年社会与情感能力测评与培养的中国经验。

(二)参与国际教育治理亮点

(一)卜玉华教授领衔的“未来学校”研究团队,得到联合国教科文组织(UNESCO)赞助,于6月26日—28日召开“转型时代的未来学习与教学”国际学术研讨会(Futures of Learning and Teaching in a Transitional Age International Symposium),UNESCO未来素养研究中心前主任Riel Miller研究员、欧洲教育与社会政策研究所(European Institute of Education and Social Policy)主席Jean-Claude Ruano-Borbalan等30余位国内外顶尖学者进行跨文化交流,对于全球视野下学习、学校及教育的未来展开前沿探究,并初步形成成果报告,修订后拟结集发表并提交UNESCO发布。

(二)黄忠敬教授领衔的“社会与情感学习”(Social and Emotional Learning)团队与经济合作与发展组织(OECD)密切合作,经过前期测评和研究,于4月27日召开中国青少年社会与情感能力测评(国际第二轮)成果发布会,特邀OECD项目负责人Andreas Schleicher、OECD教育与技能司创新和测量部主任Tia Loukkola,以及全球SEL和生活技能联盟-教育领导者创始人Jennifer Adams参与发布和研讨。项目立足中国教育实践,锚定国际教育前沿,积极参与全球教育治理,贡献中国经验和中国方案。

(三)国际知名学者讲座

(一)12月6日,特邀柏林洪堡大学普通教育学(Allgemeine Erziehungswissenschaft)讲席教授、教育科学研究所执行所长、德国教育学会普通教育学分会教育哲学委员会理事Malte Brinkmann教授,进行两场系列专题讲座:(1)指示、自我指示和世界的表征.教育与教学作为展示和指示(Zeigen, sich Zeigen und Repräsentieren der Welt);(2)教化(Bildung)–对自身与世界的关切和实践(Bildung - Praxis und Sorge um sich selbst und um die Welt)。李林教授和卜玉华教授讲会分别担任主持人。

(二)10月30日,举办校庆·部庆系列讲座“Preparing students for the labor market: Are knowledge and skills enough?”(《为学生准备进入劳动力市场:知识和技能是否足够?》)。本次讲座由比利时根特大学差异心理学和人格评估的资深全职教授、根特大学艾尔顿·塞纳研究所(IAS)终身讲席教授Filip De Fruyt担任主讲人;华东师范大学教育学系主任、社会与情感能力研究中心主任黄忠敬教授担任主持人。

(三)10月23日,举办校庆·部庆系列讲座:从人格心理学角度理解学习(Understanding learning from a personality psychological perspective)。本次讲座由德国柏林洪堡大学心理测量与评估学讲座教授,第21届欧洲人格心理学大会主席,《European Journal of Psychological Assessment》期刊的执行主编Matthias Ziegler教授担任主讲人,华东师范大学教育学系副系主任、基教所所长助理李林教授担任主持人。

(四)10月24日,举办讲座“为什么我们需要一个教育伦理学领域”。本次讲座由哈佛大学研究生院Juliana W. and William Foss Thompson教育与社会学教授、Edmond & Lily Safra伦理中心研究生奖学金项目联席主任、伦理与公民教育设计工作室主任Meira Levinson教授担任主讲人,教育学系唐汉卫教授主持。

(五)10月18日,举办校庆·部庆系列讲座“重新语境化将二十一世纪的能力转化为课程:将Didaktik引入对话”。本次讲座由英国伦敦大学学院(UCL)教育学院(IOE)课程与教学论教授、课程研究领域权威国际学刊Journal of Curriculum Studies (JCS)执行主编、英国国家课程与评估委员会专家组成员邓宗怡教授主讲。华东师范大学教育学系副系主任、基教所所长助理李林教授担任主持人,学部内外共计三十余位师生参与了本次活动。

(六)6月17日,举办的“美国一流高校教育学科博士项目申请、修读及访学申请指导交流会”。本次讲座由美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC)教育学院助理教授、国际项目协理主任刘微博士担任主讲人,华东师范大学教育学系副系主任李林教授担任主持人。教育学部共计三十余位师生参与了本次活动。

(七)6月13日,联合举办讲座“气候未来的青年愿景:一份忘却学习的教育指南”(Youth Visions of Climate Futures: An Education Guide to Unlearning)。讲座由美国亚利桑那州立大学Mary Lou Fulton教育学院副院长、Julie Wrigley全球未来实验室高级研究员、CIES前任主席Iveta Silova教授担任主讲人,教育学系董轩教授担任主持人,来自不同系所的师生参与了本次讲座。

(八)6月11日,举办讲座“超越人类世的教育未来:学会与世界共存”(Education Futures Beyond Anthropocene: Learning to Become with the World)。讲座由美国亚利桑那州立大学Mary Lou Fulton教育学院副院长、Julie Wrigley全球未来实验室高级研究员、CIES前任主席Iveta Silova教授担任主讲人,教育学系游韵副教授担任主持人,来自不同系所的师生参与了本次讲座。

(九)4月29日,举办讲座“社会与情感能力和幸福感之间关系的讨论和省思”。本次讲座由社会情感学习和生活技能全球联盟执行委员会成员Jennifer Adams博士担任主讲人,华东师范大学社会与情感能力研究团队成员担任与谈人,华东师范大学教育学系、基教所研究员高星原博士主持。

(十)4月25日,联合举办的讲座“社会与情感能力——关于可教性及其影响生活结果的最新证据”。本次讲座由经济合作与发展组织(OECD)教育与技能司创新和测量部Tia Loukkola主任担任主讲人,华东师范大学教育学部高峰讲席教授彭新强担任与谈人,华东师范大学教育学系主任和社会与情感能力研究中心主任黄忠敬教授主持,唐汉卫教授、李林教授、唐一鹏副教授、高星原博士等30余位师生参与了本次活动。

(十一)4月18日,联合举办讲座“理论与政策在教育研究中的作用”。本次讲座由新西兰奥克兰大学教育与社会工作学院国际事务副院长Marek Tesar教授担任主讲人,教育学系彭新强教授担任与谈人,教育学系黄忠敬教授主持,此外还有李林教授、唐汉卫教授以及教育学系30余位师生参与了本次活动。

(十二)4月1日,联合举办讲座“促进更可持续性未来的民间学习:一个探索性概览”(Grassroots Learning for More Sustainable Futures: An Exploratory Overview)。本次讲座由堪培拉大学高级讲师和研究员Ann Hill担任主讲人,教育学系游韵副教授主持,国际与比较教育研究所所长彭正梅教授担任与谈人,二十余位师生参与了本次讲座。

(十三)2月28日,联合举办学术交流活动“共话教育研究之‘道’”(Dialoguing about the Dao of Educational Research)。本次活动由香港大学教育学院Jeremy Rappleye教授主讲,教育学系游韵副教授主持。二十余位师生参与了本次活动。

(四)国际学者课程及工作坊

(一)11月:为了助力教育学部学子了解教育学前沿,基教所、教育学系邀请了比利时根特大学差异心理学和人格评估的资深全职教授Filip De Fruyt开设英文短课程《社会与情感能力的评估、发展和训练》(Social-emotional skill(SEMS) assessment, development and training)。来自不同系所的20余位硕博研究生参加了本次课程。

(二)10月:为了助力教育学部学子了解教育学前沿,基教所、教育学系邀请了德国柏林洪堡大学心理测量与评估学讲座教授Matthias Ziegler开设英文短课程《社会与情感能力的测评》(The assessment of social and emotional skills)。来自不同系所的20余位硕博研究生参加了本次课程。

(三)6月17日至25日,教育学系和基础教育改革与发展研究所邀请了南澳大利亚大学高山敬太(Keita Takayama)教授莅临我校开设工作坊“教育研究成果的国际发表:陷阱、可能与策略”(What does it mean to publish your education research internationally? What pitfalls, possibilities, and strategies?)6月17日下午,工作坊在文科大楼913室正式开讲,教育学系游韵副教授以及来自不同系所的学生参与了本次工作坊。

(四)5月7日至9日,为了进一步开阔教育学系学子的国际与学术视野,教育学系和基础教育改革与发展研究所邀请了香港大学教育学院Jeremy Rappleye教授开设中英文短课程“教以成人Teaching as Person-making”。4月7日晚,课程在文科大楼913室正式开讲。授课之前,教育学系副主任程亮教授和游韵副教授对Jeremy Rappleye教授的到来表示热烈欢迎。教育学系李林教授以及来自不同系所的30余位硕博研究生参加了课程。

(五)4月7日,基教所、教育学系联合举办的学术交流活动“国际学术会议申请写作系列工作坊”在文科大楼1113室举行。本次活动由香港大学教育学院Jeremy Rappleye教授主讲,教育学系游韵副教授主持,近二十位师生参与了本次活动。

(六)4月23日,由基教所、教育学系联合举办的“教育发表工作坊:内容、平台和方式”主题讲座在文科大楼1113室顺利举行。本次讲座由新西兰奥克兰大学教育与社会工作学院国际事务副院长、《教育哲学与理论》《教育政策未来》等国际重要期刊主编Marek Tesar教授担任主讲人,教育学系游韵副教授担任主持人,华东师范大学及外校师生共计30余人参与。

2025年度工作要点

对标基教所“十四五”发展规划,结合国家基础教育改革与发展的动向,本所拟将2025年度工作要点计划如下。

一、推进学术研究

以基教所“十四五”重大课题群为主要抓手,紧紧围绕“迈向高质量的中国特色基础教育理论体系建构与实践转化研究”这一主攻方向,展开深入研究。重视重大课题的研究进程管理及阶段成果凝练,为培育本建设周期的标志性研究成果奠定基础,为新时代中国学术“三大体系”建设做出贡献。

二、重视资政服务

密切与教育部基教司、社科司的工作汇报与联络关系,基于扎实的理论研究和实践研究,针对今日国家基础教育改革的重大热点、难点问题,比如西部地区教育发展(寻甸项目)、作业改革、劳动教育、研学旅行、中小学生身心健康、中考“普职分流”、普通高中考试改革等问题,及时提供有理有据的资政报告。

三、强化实践引领

以“生命·实践”教育学及“新基础教育”实践改革为基础,整合全国各地的合作学校,继续在一线实践领域发挥引领作用。尤其是长三角地区研学旅行教育联盟活动,在上海金山推进的“五育融合”区域示范改革、杭州等地开展的“儿童哲学”研究实践,以及在成都展开的“家-校-馆”协同育人探索等,皆能引领前沿。

四、加强队伍建设

继续整合基教所目前各个研究中心的力量,落实“有组织科研”的倡导,注重对各中心开展研究、活动及成果发布的支持和管理。整合校内外研究团队的力量,共同服务于“十四五”重大课题研究及整体建设目标的达成。积极支持中青年研究人员的发展,并注重引进优秀人才,不断充实基础学科团队。

五、优化平台建设

发挥教育部教学研究指导专委会秘书处等平台的优势,办好研讨活动。继续优化浦东、杭州、南昌、赣州、成都、西北等分中心建设,明晰各分中心负责人的权责及工作机制,为基教所扎根并引领实践注入活力。继续办好所刊《基础教育》,进一步优化编刊机制,力争刊文质量及整体评价不断提升。

六、深化交流合作

依托各地分中心及合作区域学校,组织系列学术及实践交流会议、论坛,深化本所研究人员与实践基地之间、以及全国各地合作学校之间的交流合作。系所联动,继续承办教育学部师生“国际学术周”项目活动;邀请国际外专来所交流,组织联络国内外前沿学者及实践专家,主办“未来学校”主题国际学术研讨会及成果发布会。

结语

回望2024年,华东师范大学基础教育改革与发展研究所以坚定的步伐和卓越的成就,谱写了教育研究与实践的崭新篇章。基础教育是国家发展的关键基石,承担着培养未来社会栋梁的重要使命。过去一年,基教所在基地建设、学术研究、社会服务、团队建设、研讨活动以及国际交流等方面,都取得了可喜的成绩,这些成果既是全体同仁辛勤耕耘的结晶,也是对中国基础教育事业发展的有力推动。

展望2025年,在朝向建成教育强国战略目标扎实迈进的征途上,基教所将继续秉持“扎根中国、放眼世界”的理念,密切对接新时代国家教育政策的步伐,深入推进学术研究,增强资政服务能力,强化实践引领,优化平台建设,深化国际交流合作。我们将以更高的标准、更严的要求,推动基础教育研究再上新台阶,为实现教育现代化、培养高素质人才贡献更大的智慧与力量。

在新时代的征程中,基教所将一如既往地坚持“国家队”的意识与责任,深化理论与实践的融合,勇于探索教育研究与改革的前沿领域。在上级部门的正确领导、全体同仁的共同努力下,基教所必将迎来更加辉煌的明天,为中国基础教育改革与发展的伟大事业谱写更加壮丽的篇章!