学校作为独立制度化的、人为组织的、富有技巧的教育实践发生的场所(布因克曼, 2020),具有自身的行动逻辑。而教育的逻辑、教的逻辑,都需以学的逻辑为基础和前提。与日常生活实践中的学习以及其他社会场域与实践中的学习不同,发生于学校场域中的“学习”具有自身的特殊性和自身的逻辑。本文从胡塞尔对心理主义尤其对布伦塔诺的心理主义批判引入到胡塞尔之后的现象学尤其是身体现象学对当代心理学经典学习论的批判,着重从学习的“社会性、学习与经验的关系、身体”三个维度对“学习”进行现象学式的分析,以探究学校教育场域中“学习”的另一种面向和可能,进而平衡已有学习理论在某些方面所存在的空白,揭示和描述学习过程的复杂性和多元因果性,在一定意义上丰富学校教育实践的多维多向设计与评价,进而思考关于学习的现象学理解对教育学以及教育意味着什么。

一、心理学经典学习论及现象学的批判

胡塞尔的《逻辑研究》标志着胡塞尔本人对先前所坚持的心理主义立场的放弃和批判,心理主义作为一种学说将逻辑或认识建立在心理学的法则之上,因而胡塞尔对心理主义的批判主要是对建立于心理学基础上的逻辑的批判,并非是对心理主义的全盘否定;心理主义的经验论结果以及对逻辑规律的解释违背了逻辑真理和逻辑规律的客观性和绝对性原则(施皮格伯格, 2016, 第137—141页)。正是由于胡塞尔对心理主义的批判,引发了本文从胡塞尔之后的现象学视角继续对心理学经典学习理论的批判。

心理学(psychologie)一词字面意思为心灵学(seelenkunde)或关于灵魂的学说。早期心理学作为哲学的分支学科主要以哲学思辨以及内省的方式研究人的心灵、灵魂、意识、知觉、记忆等主观的、不可见的心理现象;20世纪初期,随着工业化发展对劳动效率的要求、心理学自身向纯粹自然科学转向的诉求以及实用主义哲学的影响,心理学从对人的意识等主观、不可见的心理现象的研究转向对客观、可观察的纯粹行为的研究,由此诞生了早期行为主义,行为主义学习理论将人的意识(心灵)与行为对立起来,将“人”异化为“拟动物人”“拟机械人”,人的学习被视为“行为的改变”;认知学习理论在批判行为主义学习理论的基础上,将人曲解为“单子人”、人的学习被视为信息加工、存储与提取的个体性的认知过程。

(一) “行为改变”作为学习的本质

行为主义作为心理学的重要分支以自然科学的方法(实验方法)而非内省(introspektion)或移情(einfühlung)的方式研究和解释动物和人的行为,从而更好地对人类行为进行干预和预测。在它看来,传统心理学对意识等不可观察的行为的研究并不具有自然科学研究的客观性;人与动物的行为以及机械作业都是由外界刺激所引起的,人与动物和机器一样,给其一种特定的刺激就会引起相应的反应,这种外在的刺激—反应式是人类行为学习的基本机制。在行为主义学习理论看来,行为改变与否成为衡量学习是否发生的标准,学习即“行为改变”。

行为主义虽然为心理学的科学化、工业化大生产、学生管理和训育做出了相当的贡献,却将人物化为无灵魂的机器、降格为缺乏主观意识能动性的动物;将人的身体仅仅视为纯粹的研究和观察对象、视为如同其他事物一样的存在物(ding)以及为外界刺激所控制的被动存在。因而将人的学习仅仅视为对外界刺激的反应和行为的改变,将复杂的学习现象和过程简化为单一的、客观的刺激—反应机制。但在现象学看来,人及其身体绝不是单纯客观化的研究对象(gegenstand),而是一种“身体存在”(leib-Sein),身体是人存在、感知、认识和经验的必然与永恒前提,因而人的学习是基于身体的学习,兼具主动和被动双重特征;现象学追求本质直观,强调回到事物本身并以事物所呈现于我们的样态去认识它的发生发展过程,因而要回到学习发生的具体情境以及经验关联之中,而不能单纯地从学习活动的结果(行为改变)去认识和解释学习现象。

(二) 作为信息加工、存储与提取的个体学习

在对行为主义批判的基础上,认知心理学应运而生。心理学的认知学习理论注重研究学习者个体的信息加工以及相应的思维加工过程,重视对学习者认知过程的研究(see Holzinger, 2001)。发展到目前为止,并未形成一种完全统一的关于认知主义的理论模式,但却存在一些相对普遍的基本观点:借助人的思维能力,将人视为与动物相区别的、并不为外在刺激所控制的、独立存在的个体;认知过程和结构对人类行为和经历产生巨大的影响;人的学习在本质上是一种信息加工、存储和提取。

与行为主义不同,认知心理学及与此相应的认知主义学习理论强调了人的思维等意识能力以及人自身的主观意识能动性,对当前学校教育实践具有极其重要的指导意义和价值。国家课程标准、各学科的课程标准、教学计划以及教师的教学设计、课堂管理等都深受认知主义学习理论的影响;认知主义学习理论为促进学生有效学习提供坚实的理论支撑;为国家评估学校教育质量、测评学生能力及学习效果等提供了理论依据。虽然认知主义学习理论以实验科学的方法为依托致力于研究人的记忆、思维等意识活动,试图探究人在刺激—反应之间不可见的认知过程、揭示学习的本质,从而对现实的学校教育实践提供坚实的理论基础,但认知主义学习理论将复杂的学习现象抽象为信息加工、存储和提取过程,限制或排斥复杂学习现象的情境性、社会性、经验性、身体性维度:

首先,认知主义学习理论将人视为“单子人”,强调对单个主体认知过程本身的探究,将人的学习过程视为主体性的认知过程或知识累积的过程,进而忽视了学校教育情境中的学习发生于人为组织的、复杂的时空安排之中,发生于一个由他者在场的多元主体环境中,即忽视了学习的社会性维度,学习绝不是单独个体的认知实践,而是在具体情境中的社会关联实践。

其次,学习过程中的消极经验仅仅被视为学习活动中的意外状况,将学习过程中所遭遇的困难、错误、障碍等作为对学习过程的干扰(see Brinkmann, 2012), 在学习过程中并没有充分考虑消极经验或经验的消极性及其生产性和建设性意义,因而并不能充分说明,“新的认识”何以产生以及何以可能等核心问题,进而无法解释学习过程中的转化问题。

再次,由于对认知过程的关注,认知主义忽视了学习的身体(leib)维度。我们自身就是作为身体的存在,我们身体性地存在于世界中,身体性地认识自我、他者、事物以及世界,学习的发生首先以我们赖以存在的身体为基础;其次,学习是一种交互身体性的过程,现实生活世界中并非所有的学习都是信息加工、存储及提取,认知主义并不能解释内含于身体的、缄默的、无法言语的知识和能力的学习和习得(see Brinkmann, 2012)。

二、现象学视域下的学习

与将学习视为行为的改变、知识的积累及信息加工的学习理论不同,现象学尤其是欧陆现象学注重从情境性和社会性、学习与经验的关系、身体等维度思考或反思学习以及学习的发生,所关注的是学习与经验的关系、学习在我们的经验方面何以可能以及如何可能等问题。因而,在现象学视域下,学习首先并非是单个主体的,而是发生于具体情境中的社会关联实践;其次,学习是一个经验概念,学习是“作为经验的学习”(als Erfahrung)以及“通过经验的学习”(durch Erfahrung)(Buck, 1989, p. X),且消极经验自身在学习过程具有生产性,学习意味着经验的扩展和变化(Benner, 2015, p. 486)、意味着转换学习(umlernen)(Buck, 1989, p. 15; Meyer-Drawe, 1996, p. 89),即目光的转换与经验结构和秩序的转变;第三,现象学视域下的学习是基于身体(leib)的学习,兼具主动和被动双重特征。

(一) 学习作为特定情境下的关联实践

学习并非单纯的单个主体的、抽象的过程,而是发生于具体情境中的社会关联实践。首先,学校场域中的学习总是发生于具体的、鲜活的情境之中;其次,学习是一种向他者的以及在他者面前的学习:学习并非被动接受的过程,而往往发生于与自我、他者以及与事物或主动或被动的社会关联与交往互动之中。

1. 作为具体情境下的学习

现象学视域下的学习建立在其对世界(Welt)、对主体(Subjekt) 的认识之上,即对世界图像(Weltbild)以及人的图像(Menschenbild)的理解之上。在芬克看来,世界并非客观的、物质的存在,并非一个容纳其他一切客观物的场域或容器,并非人观察和研究的物质对象,而是一种视域(Horizont),是一切存在得以显现的条件(vgl. Fink, 1992)。主体亦非纯粹能思考、有意识、具有能动性的精神存在、并非与对象性客体(Objekt)绝对对立的认知主体,更是在世行动的主体,是交织于活动中的、身体性的主体(vgl. Herrmann 2011)。主体借由其身体性的在世活动与世界交融,正是在与世界、具体活动情境的交织中,形成关于自身以及关于世界的认识,人自身借由其在世活动而存在。因而教育(Erziehung)首先并非是主体之间的互动关系(vgl. 布因克曼,2020),而是一种向世界的融入(Einfügung in der Welt)(vgl. Fink, 1992)或融入世界的过程;教化(Bildung)首先并非是个体内在的、精神的自我发展和个体性的自我实现,而是在世活动境况下的世界关系以及自我关系的改变。在此基础上,学习作为一种实践活动,并非是纯粹个体的认知活动,同时具有情境性、社会性特征,是在与世界交融过程中、在具体教育情境下的社会关联实践。但这并非对学习个体性以及主体性特征的否定,而是一种拓展和丰富。

现象学注重研究在某一特定情境中人的具体的、亲历的、具身的经验以及对这种亲历和具身经验的反思,强调现象在特定情境下的自我呈现和“暴露”,正如海德格尔所言,“现象学意味着让人从显现的东西本身那里如它从其本身所显现的那样看待它……即‘面向事情本身’。”(Heidegger, 2006, p. 34)“面向事物本身”或“回到事物本身”并不意味着回到所谓的客观“真实”本身,而是返回到事物本身所呈现于我们的样态,即如其自身所呈现的方式来看待现象;“回到先于知识的那个世界,因为知识总是言说那个世界,在与世界的关系中,每一种科学的图式化都是一种抽象的、派生的符号语言。”(范梅楠, 2018, 第149页)“回到实际体验的这个世界……因为,身在其中,我们将能够……恢复事物的具体面貌……重新发现现象……”(范梅楠, 2018, 第149页)

现象学要求我们以学习本身所呈现于人和所发生的那样来看待它。在现象学看来,作为现象的学习总是发生于特定的情境、特定的时间和空间中,并且以已有的知识、经验和理解为前提,因此,必须回到其发生的具体的和当下的情境之中,回到具体的学校以及课堂场域中去考察“学习”这一基本现象。教育并非是主体之间的二维互动,而是在特定情境下的相互关联的过程,具体情境在教育实践、学习实践中扮演着重要角色,作为学习发生者的我们以及我们的身体总是居于某种特定的情境下,处于与某一特定情境的构成要件之间的关联之中。

2. 作为向他者的以及在他者面前的学习

我们生活于由人与物所构成的具体的生活世界之中,他者是“一个世界之构成不可或缺的条件”。(多迈尔, 1992,第106页)在早期胡塞尔看来他者是“空洞的意向客体”、是与主体“我”相对的“他我”,后期胡塞尔突破了“主体性”框架,强调他者存在的绝对性,转向了“交互主体性”的研究,“他者已不再是我的镜射物,而是具有了其本源的共在性。”(马迎辉, 2018, 第174页)在萨特看来,胡塞尔关于他者的思考并未彻底摆脱“唯我论”的泥淖,因而强调从“存在关系”入手处理我与他者的关系以及“我”与“他者”的“共在”(参见王振林,2016)。在具体的生活世界中,在特定的生活情境中,“我”与自身、与他人、与世界相遇或相离;“他者”在“我”与“世界”的交往中、在认识自我、事物与世界的过程中成为不可或缺的媒介,“我”因为有了“他者”的显现而对自我、对他人、对世界作出判断,并按照“我”对自身、他人、世界的判断而行动;同时“我”也作为“媒介或对象”向“他者”显现“我”自身,从而也成为“他者”对自身和世界作出判断的存在。

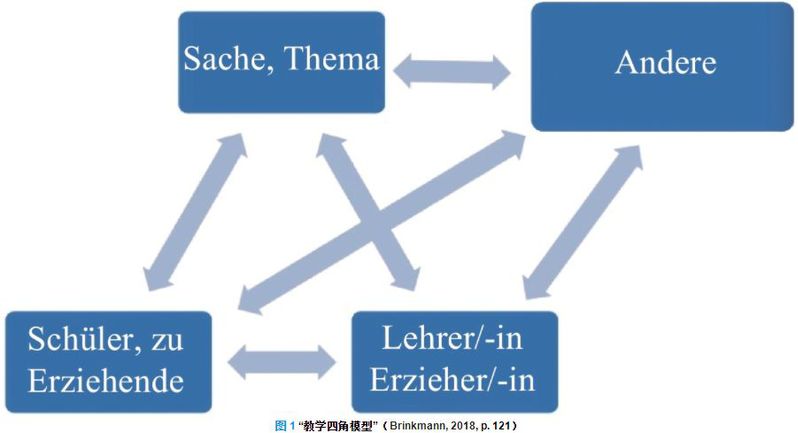

“他者”作为异于“我”的存在能够使“我”对“我自身”以及对他者显现。在布因克曼看来,在学校教育情境中,教育不仅由教师、学生、教学主题和学习材料构成,在现存的关于教学三角理论中还缺少重要的一维—他者,因此他超越、扩展了传统的教育三角模型,并建构了教学四角模型(图1):

(1)向他者的学习

首先,他者是异于我的存在。我们只能通过自己存在,更确切地说,只能通过自己的身体(leib)存在或身体性地存在,我们身体性地存在于具体的生活世界中,正如波兰尼(Michael Polanyi)所言,“我们的躯体(körper)是世界上唯一我们通常从不会称之为对象(gegenstand)的物(ding),而是作为世界(welt)来经验,我们从我们的躯体出发将我们注意都集中于这个世界。只有通过对躯体的这种充满智慧的使用,我们才感觉到躯体是我们的躯体而不是纯粹作为外在的物。”(Polanyi, 1985, p.23)在此意义上,每一个体都是不同的,都是异于他者的身体性的(leiblich)存在,借由身体所感受的世界以及所形成的对自身、他者、事物和世界的感知、认识、体验和理解也存在差异,每个个体对自己置身于其中的具体的经验世界的感知、认识和体验的方式以及对此的反思和反思路径也必然存在某种程度的差异,正是通过这种差异,向他者的学习才成为可能,才能通过向他者的学习丰富彼此的经验和理解视域。

其次,他者与我又处于某种紧密的关联之中。在梅洛庞蒂看来,“他者不仅仅作为“我”的同类,而且是萦绕我的他者,我也萦绕他们,我与他者萦绕一个单一的、现实的和实际的存在。”(范梅南, 2018, 第150页)人总是首先遭遇他者的领域,在每一明确的自我感知之前,人总是已经为他人所感知、关照或忽视、谈论、要求等(Mayer-Drawe, 1996, p. 94)。“‘我’总是通过他者被建构……‘我’对于‘我自己’在一定程度是陌生的,‘我的独特领域’总是为他者的干预所打破。”(Mayer-Drawe, 1996, p. 94)“我”依据与他者的关系、依据他者对我感知、要求、评价而在当前社会情境中自我感知、自我定位,由此而来的自我认识、感知和定位处于不停的变化发展之中。“我”与“他者”是现实生活的基本构成,由此产生了生活世界的基本关系,二者彼此依存、彼此萦绕,在此交互的过程中,“我”总是对他者的要求作出回应,同时他者也会对我的要求作出回应,对他者回应的回应以及对他者回应的接受性是向他者学习得以可能的重要前提。

在独立制度化的、人为组织的、富有技巧的学校教育实践中,学习者个体、教师、学习内容以及不同于学习者的“他者”是学习情境的重要构成。学习意味着面向他者的学习、对他者要求的回应以及对他者回应的回应。学校中的学习不仅指学生在特定情境下向教师学习特定的科学知识、向同学学习对事物的不同认识、理解和态度等,也指在与物(学习材料、工具、内容等)的交互中所发生的自身经验的扩展;同时也指教师向学生的学习,学习学生对事物认识和理解的多样性,这种多维多样的理解或许并不科学、客观,但它们却能扩展教师理解的视域,不仅是对学生的理解,而且包含对自己、对事物以及世界的理解。

(2)在他者面前的学习

学校场域中的学习作为制度化的学习,不仅是向他者的学习,而且是在他者面前的、有他者在场的学习。正是由于他者的在场,“我”成为在他者面前的存在,学习则意味着在某种意义上的自我远离及向他者的自我呈现、暴露和敞现;因为他者的在场,在某一“失败”的学习情境中“我”对“我自身”感到羞愧和失望,因为在此情境中“我”向他人显现了作为“失意”的“我自身”。

学校中制度化的学习发生于某一班级或学校群体中,在某一情境中,教师提出问题,学生举手想要回答教师所提出的问题,如果仅有一位教师和一位学生,那么学生则不需要举手这一富有象征意义的身体行为;正是由于除了教师和“自身”的存在,还有他者的在场,学生的“举手行为”就具有了某种社会意义,其本身就成为一种自我展示和呈现:在教师面前作为渴望自我表达的学生而自我呈现,在其同伴面前作为“我可以”的形象而呈现于他者;教师和其他学生根据该生的自我呈现而对其形成一种判断或观念,并对其作出回应。

在具体的学习情境中不难发现以下情况:当教师叫起某位举手的学生时,他(她)其实并不知道答案,更不知道如何回答,对此他保持沉默并感到尴尬或羞愧。一方面,保持沉默也是一种回应;另一方面,其举手行为并非指向教师的问题,而是指向他者(同学)以及他者的在场,由于其他人举手了,所以他也举手,以避免他者对自我的消极性建构,因而最终又以一种自我隐藏的方式在他者面前揭示了他自身,也指向了他自身。以上情境一方面体现了学习的社会性:学习作为在他者的面前的学习;另一方面表明他者的在场必然会对学习行为本身产生某种影响。当老师请某位学生回答其所提出的问题时,学生在回答过程中出现错误而引起其他学生的哄堂大笑,此时该学生可能会表现出尴尬、懊恼、害羞,如果没有他者的在场以及在场的他者的哄堂大笑,他(她)可能不会显得如此尴尬、懊恼和害羞,甚至根本不会表现出尴尬、懊恼和害羞;正是由于他者的在场,在这一应答情境中才会产生诸如尴尬、懊恼、羞愧这样的消极经验和体验。哄堂大笑作为他者对学习者的身体性回应和应答,同样引起了学习者对他者应答的回应,即尴尬、懊恼、羞愧等消极经验。

现象学视域下的学习强调回到学习现象本身,回到具体的学习场域和情境之中;学习不仅意味着向他者的学习,也意味着在他者面前的学习,有他者在场的学习;学校场域中的学习总是发生于具体的情境中,发生于学习者与他者在某一情境下的相互关联之中,发生于向他者的自我呈现中。

(二) 学习作为“转换学习”

德国教育学及教育现象学研究者Meyer-Drawe认为,在现象学的观念中,并不关注我们的认识和感知是否与我们所意欲认识和感知的的事物相符,即认识与认识对象是否一致;相反,现象学关注的是认识对象如何为我们所感知和思考、如何被建构为一种事实(Mayer-Drawe, 1996, p. 86)。胡塞尔的现象学哲学研究致力于知识如何实现和如何可能的问题,而非知识的内容和结果,在他看来,百年来我们的科学认识不断增长,但却无法解释知识如何可能的问题,他的现象学研究转向纯粹意识领域,这也成为后来诸多现象学家与其分道扬镳、对其现象学进行批判的重要原因之一,但正是这种分道扬镳促进现象学的多样化与多元化发展。作为胡塞尔现象学的重要阐释者,法国现象学家梅洛庞蒂怀疑回归纯粹意识的可能性以及通过回归纯粹意识解释知识如何实现的可能性,因而他将现象学研究从纯粹意识领域拉回到经验领域、拉回到人的具体的生活经验和日常生活体验之中、拉回到居于日常生活的特定情境下的人的身体行为之中,进而在对胡塞尔现象学创造性解释中形成了其经验现象学,并对其同时期以及以后的研究者产生深远影响。

学习首先是一个与经验相关的概念,学习与经验的关系是现象学视域下的学习理论所要思索的核心问题之一,是在人与自身以及与世界关系中基本的理解实践。何为经验?某物如何为我们所经验,即我们如何经验?经验如何被解释和建构?德国哲学家Waldenfels提出经验的“重要差异”(signifikative Differenz)(see Waldenfels, 1992)这一概念,经验的“差异”特征以及隐含于差异特征背后的时间结构是经验视域性的前提、也是自胡塞尔以来现象学的经验理论的基础。经验的“重要差异”揭示了前述谓、前反思、前语言的以及身体的经验与对此经验的语言的、反思的表达、阐述之间的不可化约的区别以及二者在时间结构上的差异,即经验以及经验的表达之间差异(see Brinkmann 2015a)。前反思和前语言的经验在时间上总是先于经验的反思、言说,后者是对前者的符号表征,无论是对自身经验还是他者的经验的符号表征都具有时间上的滞后性,因而具有抽离特征,即对原初经验的符号表征与反思在时间和内容的一致性这两个层面上已经远离了原初经验本身。此外,经验作为意识行为具有意向性,且总是指向某一特定的经验对象,但经验的意向性不仅指经验主体的“主动性和能动性”,即主体“将某物作为某物来经验”(see Heidegger, 2006),同时也意味着经验对象的“主动性”,即经验对象向经验主体的自我显现(see Meyer-Drawe, 2015),因而经验意味着被动的主动性以及主动的被动性之间的交织。经验的视域结构与经验的时间结构紧密相关,每一经验在时间性上都建立在以往经验的视域之上(see Brinkmann 2015b),同时也是未来经验的视域基础,因而既指向过去、又连接未来。

布克(Günther Buck)在其著作“学习与经验”(Lernen und Erfahrung)一书中就学习与经验的关系问题,形成了一种“通过经验(durch Erfahrung)和作为经验(als Erfahrung)的学习”的解释学现象学的学习理论。他将学习视为人在世存在的基本的自我与世界关系,认为“学习是人类最隐秘和最不为人所熟悉的现象”(Buck, 1989,p.7),如果只从终点或结果层面上,只从目的论的视角思考和研究学习,则很容易误解学习现象,因此,他将其思考的目光从认知主义的发展模式转向经验过程(erfahrungsprozess)中学习的发生(see Brinkmann, 2019)。学习不再仅仅是经验的结果,相反经验也是学习的结果,经验与学习处于交互因果的关联之中(see Buck, 1989)。他关于学习与经验关系的解释学现象学论点以及对学习中消极性的思考为当前教育科学中的教化理论和学习理论奠定了坚实的理论基础,开启了新的可能。

经验的意向性表明经验是由人所创造、经历和遭遇的,每个个体在与世界、他者、物以及事件的交互中会形成属于自身的独特经验,每个经验在一定意义上都属于某个个体。但值得注意的是,并不是经历某一事件就会产生新的经验。经验有其自身的视域结构,经验总是关于某物的经验,同时经验也意味着关于经验自身的经验(see Buck, 1989)。在严格意义上,只有在已有经验的视域得以扩展、只有当经验结构发生重组或改变时,新的认识和经验才在已有知识和经验的基础上得以发生,因而此处的“新”只是相对的新,是建立在“旧”的基础上的新(Buck, 1989, p.50)。而经验结构和视域的改变如何可能呢?我们具有某种经验,在这种已有经验的基础上,会产生关于未来的某种“预期或先见”(Antizipation)(Buck, 1989, p.50),当预期得以顺利实现和满足时,经验视域本身并未在真正意义上得到扩展、学习也尚未真正发生。当预期未能顺利实现,失望、失意、困顿等消极经验会随之产生,经验的连续性在此中断,正是特定情境中的“失望”与“困顿”等改变了关于未来的预期,为(已有)经验的重组和改造提供了契机和可能;正是在消极经验中我们遭遇到所未知和未能的事物,在这种遭遇中知晓所未知、未能之事;正是消极经验促进对经验本身的反思,并在此过程中产生关于经验的经验。因而消极经验或经验过程的消极性在一定程度上具有某种积极意义,在此种意义上,消极经验是学习得以发生的关键要素。因而,一方面,学习在某种意义上意味着从经验中学习、从已有经验中学习以及在消极经验产生的情境中的学习,我们从某一经验中学习到某种教训、获得“新”的认识和经验,已有的经验视域、经验结构都发生了相应的改变;另一方面,从经验中学习本身也是一种经验。因此,学习作为转换学习在本质上是经验视域的扩展和经验结构的转换,且总是在特定情境下以失望、困顿为特征。

从现象学视角来看,在制度化的、人为组织的、富有技巧的学校教育实践中,学习在本质上是一种在已有知识和经验基础上的转换学习,一种获得“新”的认识的过程,一种在已熟悉事物和已有认识的基础上熟悉和认识尚未熟悉事物的过程,在已有能力基础上获得尚未掌握的能力的过程,是在失望、困顿中经验视域扩展、改组的过程,正是通过消极经验、通过经验视域的改组和扩展,学习才得以发生。因而,在学校教育中、制度化的教和学的过程中,师生可以从积极的层面认识消极经验的产生和存在,进而充分发挥消极经验的积极意义和价值。

(三) 学习作为基于身体的学习

何为“身体”?我们是如何看待和认识我们的身体的?这是我们探索基于身体学习的重要前提,也是人认识“自我与世界、自我关系与世界关系”所必须要探索的问题。

作为可感、可见、可触的身体,自柏拉图到基督教再到笛卡尔和康德,都将其置于灵魂、心灵、意识和理性的控制和管理之下,人的身体是下位的、是罪恶的、是非理性的,因此要臣服于人的灵魂和理性,人要不断的通过控制自己的身体以服从、达到灵魂、精神、理性的要求。身体成为人类灵魂和理性的牺牲品,被打上了深深的“工具”烙印,并长期处于被边缘化甚至是被遗忘的尴尬境地。在现代,“身体”逐渐为人所重视,成为科学研究的重要主题:在自然科学尤其是医学和生理解剖学领域,人的身体往往被视为研究和观察的客观对象、被视为如同其他实体存在物一样的客体;在女性主义和后女性主义研究中,身体成为重要的研究话题和对象;在信息化、多元化的数字化媒介环境和文化实践中,身体不断的被物化、异化和工具化,身体成为彰显自己个性的载体、成为为他人所娱乐的对象、成为彰显潮流与时尚的工具。在作为独立学科的教育学中、在具体的学校教育场域中,身体同样是一个愈发重要的话题:在教育实践中,秩序被视为教育发生、有效教学和学习的前提,因而,身体成为教育规训、控制和管理的主要对象,以创造良好的教育秩序;在教育理论研究中身体则长期处于被遗忘的边缘,教育理论、教化理论以及学习理论将学习和教育中的身体边缘化,尤其是认知主义学习理论以及脑科学研究的相关研究等。

与此不同,现象学以及现象学教育学早在20世纪初期就尝试突破身心二元论的框架,重新界定身体与思想、肉体与心灵之间的关系,重新认识人的身体在自我关系以及世界关系中的位置。在现象学看来,我们的认识、感知和行动自身及其意向性都以身体为基础,进而将身体从被禁锢、被压抑、被忽视、被工具化的境遇中解放出来。现象学先驱胡塞尔从两个层面认识人的身体。一方面,他将人的身体作为“躯体物”(körperding),身体可以被理解为物和对象,比如在医学研究、医学治疗以及生理解剖学领域;另一方面,身体被作为身躯(leibkörper),它是我们世界与自身经验的媒介,这种经验首先是缄默的、无语词、无概念、无明确反思或前反思的经验。在胡塞尔看来,身体并非石头或者椅子一样的存在,它是我与世界之间的“中转站”(umschlagstelle)、是我与世界、与他者与外在物之间的交融场所和空间(Brinkmann & Rödel, 2018)。胡塞尔的阐释者梅洛庞蒂在阐释胡塞尔现象学的基础上发展了一套自己的现象学体系,在《知觉现象学》中将人的身体和身体性置于研究的中心。在他看来,“我们的身体,一种运动能力与知觉能力的系统,并非我‘思考’的对象”。(Merleau-Ponty, 1974, p.184)进一步批判了了身心二元论以及传统研究中对身体的贬低。严格意义上而言,梅洛庞蒂是当代现象学运动中为“身体”正名的第一人,强调了身体及其意向性在人的在世存在以及人的自我与世界关系中的优先地位。

在人与物、与他者、与世界的交往中,身体不仅仅是“我”与世界的媒介、与世界、与他者与外在物之间的交融场所,在某种意义上,人即“身体存在”(leib-Sein)。普勒斯纳(Helmuth Plessner)对“身体存在”(leib-sein)和“拥有躯体”(körper-haben)进行了区分(see Plessner, 1970),我们并不能像拥有外在的客观物或对象一样拥有我们的“身体”,而我们所能有的只能是躯体。没有身体,“我”就无法写作、无法思考、无法学习、无法与自己和他者交流、无法认识世界、无法劳动、无法生产、无法存在,这就意味着:没有身体,就没有“我”,“我”在本质意义上就是我的“身体”,“我”是身体性的存在。无论是在工业化大生产时代,还是在技术化数字化时代,对人的异化在某种程度上是对人身体的异化,当然也包括人的自我异化和自我物化。

现象学视域下的学习,不仅是具体情境下的学习,向他者和在他者面前的学习,作为经验以及经验视域改变的学习,更是基于身体的学习。所谓的基于身体的学习有以下几层含义:

学习首先是具身化的学习。具身学习建立在对身体以及知识和能力的现象学认识之上,建立在身体与知识和能力的关系之上。教育现象学的研究者认为,在日常生活的学习以及学校这一学习场域中存在诸多内含于身体的知识和能力,即缄默的知识和能力,对于缄默知识和能力的学习是认知主义的学习模式所无法解释的。在波兰尼看来,“我们所知的远多于我们所能言说的”(Polanyi, 1985, p. 14)、我们所学习的也远多于我们所能言说的,在独立制度化的、人为组织的、富有技巧的教育实践场所中,学习不仅是单纯的认知过程,也是交互身体的过程。在课堂中,知识的表征方式和获得方式是多元多样的,与此相应的学生的学习方式也是多元多样的,学生的学习并非单个个体的、静默的认知过程,而是在与他者在特定情境下的身体交互学习。除了借由语言表达的或可言说的知识以及以知识的形式呈现的能力,一方面,学习者的身体承载着诸多无法言说的缄默知识和意义,此类知识、能力和意义借由人的身体表演式的呈现、并在这种呈现中被身体性地习得;另一方面,学习者的身体不仅承载和表征知识和意义,同时也创造和生产意义,它能够实践地、有效地解释世界,学习者在原初的、鲜活身体的行动中展现自我、理解他者、认识世界。现象学视域下的具身学习强调学习者的身体在交互学习过程中的重要性。

其次,基于身体的学习同时具有主动和被动的特征。一方面,学习是积极主动的实践活动,学习者的学习必须出于自己的意愿,别人并不能强迫、命令或让我学习,人们可以说“Ich lerne etwas”(我学习某物),却不能说“jemand lässt mich etwas lernen”(某人让我学习某物),并不存在他者强迫下的学习,在一定意义上学习就如同吃饭睡觉一样,并不能被命令和强迫;在学校教育实践中,学习者在与自己、他者、世界的相遇中,在教师引导下,在与学习主题和材料的交往中主动积极地将自己投身于学习活动中,在此过程中学习者以自我遗忘的方式向他者身体性地呈现自己,因而在某种意义上学习过程也是一种主动的自我远离的过程。

另一方面,学习同时是被动的实践活动。现象学视域下学习的被动性并非通常意义上所理解的被动“接受性”,学习者并非被动接受教师、他者呈现给我们的知识,这种被动的接受并不是学习,也并不不存在此种意义上的“学习”。那么何为学习的被动性呢?首先,学习的被动性体现在:并不是“我”想学习,学习就可以发生,如同并不是想睡觉就能入睡一样,想要睡觉的“我”躺在床上,但“我”依旧无法入眠,想要学习的“我”就坐在教室,“我”不仅身体性的在场,而且精神性的在场,但“我”依旧无法学习,关于以上学习现象的认识并不能单纯的归于病理学,就如同并不能简单地将“我想睡觉但无法入睡”现象归于睡眠障碍一样。其次,学习的被动性体现在:某些事情只是这样发生在我们身上,它映入我们的视野,我们从自身所处的视角去“看”它,某个声音借由某种介质四散开来,与我们在某处相遇,我们的耳朵感知并听到它,某种气味飘散而来,充溢整个空间以及处于空间中的我们,我们的鼻子嗅到这飘散而来的气味,我们身体在感知外界事物的过程中,并不总是主动的与外界物的相遇,而是外界存在物与我们相遇(etwas begegnet uns),然后被我们身体性地感知;基于身体的学习也是一样,并非总是积极主动的过程,所要认识和学习的事物、他者以及世界首先充盈我们(的身体)、与我们的身体遭遇,才为我们所见、所听、所学、所感知、所认识。

值得注意的是,与单纯研究人的行为或认知过程的心理学不同,现象学教育学视角下的学习绝不是孤立的学习现象,现象学对学习的研究绝不是单独的研究学习现象自身,而是在关注学生单个(singular)学习经验和消极经验、学习发生的情境性和社会性、学习的身体维度等基础上,将学(lernnen)与教(lehren)结合起来,尤其是在独立制度化的、人为组织的、富有技巧的教育实践发生的场所—学校之中,学与教紧密相关、互相依存。

三、关于学习的现象学面向对教育学以及教育意味着什么

现象学的学习理论并不旨在于获得一种关于学习的确定的、概念性的界定,不在于了解学习了什么或者没有学习什么,而在于通过回归具体的学习现象本身、通过描述学习现象自身呈现于人的样态,从不同的维度“看”学习现象的复杂性、探究学习是如何可能以及新的认识何以可能的问题,从而对具体的学习经验本身进行反思。但由现象学视域出发的对学习现象的多维多向理解,对教育以及教育学意味着什么呢?即因为有了关于学习的现象学的理解,我们对教育以及教育学的理解与以往相比,会有什么不同?批判了什么?又增添了什么?

要了解以上问题,我们需要从更加上位的层面“看”:现象学视域下对学习的理解本身从几个层面上进行了改变、补充。首先从认识论上改变了对学习机械、割裂和二元的认识,强调学习发生的具体情境、学习的社会性以及学习过程中诸要素之间的关联;其次,从方法论上强调回到学习现象自身,返回到对学习的抽象概念和问题之前,回到鲜活的学习经验本身,返回的目的并不在于返回本身以及现象学的描述,而是透过现象学的还原(现象学的还原离不开悬置或者加括号)以及描述,让以往被遮蔽、被遗忘、被忽略的事物显现出来,进而直观学习如何可能以及何以可能等问题。借由现象学对“学习”的多维多向理解,其对教育学以及教育的理解又会意味着什么呢?

首先,对教育学本身的理解发生了相应的变革。纵观中国教育学基本理论的教材,教育学基本无法脱离“研究教育现象和问题,解释教育规律的科学或学科体系”这一经典界定的范畴。一方面,在长达数十年的教育学发展过程中,关于教育学是否是一门独立学科、是否是科学的论争从未间断,对作为经验哲学的现象学(当然在胡塞尔看来,现象学是先验哲学的现象学、是纯粹现象学)而言,教育学是一门经验科学,作为经验哲学的现象学能够为作为经验科学的教育学奠定坚实的理论基础。另一方面,在经典的教育学概念和理解中,教育经验的主体—教师、学生、他者、教学质料都被抽象的概念所遮蔽,现象学以本质直观和现象学描述的方式一定意义上能够消解这种遮蔽,将以往被遮蔽的人与事物呈现出来,强调人与自我、他者、与事物在具体鲜活的情境中的联系与互动,教育并非是实践主体间的二维互动,而是主体在具体教育情境中的关联实践,此处的主体并非单纯指教育中的人,即教师和学生,也指情境中的物,物不再是单纯的对象物和客观化的物,物也会对人的存在提出要求,对人的要求作出回应,是主体性的存在物,现象学以“去自我中心”的思维方式或者说自我远离的方式去观看和反思教育诸要素之间的相互关系。

其次,丰富了教育学的研究范式。现象学发展至今严格意义上而言是一种哲学思潮、一种思维方式或者说是一种“运动”(参见施皮格伯格, 2016),自胡塞尔之后,现象学的发展延伸出诸多支流,不同的支流所着力研究的主题存在差异,但基本遵循着胡塞尔以来的现象学的方法:描述、还原、悬置、变化以及解释。现象学正是在机械的科学主义、冰冷的理性主义所导致的人性危机、信仰危机、对生活世界背离的时代背景下应运而生,在教育研究的科学化转向浪潮中,作为方法论的现象学之于教育学无疑是“雪中送炭”,能够有效弥合冰冷的数据和理性所导致的对人自身生命以及经验的遮蔽和忽视。

第三,突破二元的认识方式和思维方式。梅洛庞蒂将胡塞尔纯粹意识现象学重新拉回到经验世界,人或者人的身体在他那里获得“重生”和“解放”,突破了传统的身心二元论枷锁,变革了认识方式和思维方式,实现了人的“身体”(Leib)的复归。正如上述关于基于身体的学习一样,现象学视域下的教育学或者现象学教育学自诞生之日起就强调人的身体之于教育的价值,确立了身体在教育中的位置,教育并非是纯粹知识的获得、技能的习得过程,亦非单纯的认知过程,这对当前中国教育中的理性主义、科学主义以及“唯分数是图”的教育现实而言无疑是当头一棒。虽然我们强调教育要培养人的德智体美劳的全面发展,学校课程设置也为此煞费苦心,但放眼初二阶段以及以后的基础教育场域中的教育现实,体育、劳技、艺术等所谓的边缘课程几乎全部被“考试学科”所抢占,在课堂上学生的身体已被规训得在一节课几乎能完全保持一种姿势,在快节奏的、以学习知识为主的课堂中,身体已习惯性地被忽视和遗忘,身体的“缺席”或对身体的“压制”已成为常态,无论对于教育实践还是对于教育研究而言,都是如此。随着现象学教育学的发展和影响力的扩展,尤其是现象学对学习的重新理解和阐释,身体才再次被纳入教育的视野,而不再单纯地作为被规训和管理的身体。

第四,正如以上关于学习何以可能的阐释,现象学所关注的从来都不是认识什么的问题,而是认识如何可能的问题,“在‘认识何以可能’问题的回答上, 可以获得现象学与教育学结合的契合点。”(宁虹, 2011,第11页)现象学教育学标志着教育认识方式的转向,即从认识什么向认识何以产生或何以可能的问题转变,而实现这种转变需要对教育经验自身的关注,尤其对经验的消极性和消极经验的敏感,经验以及消极经验正是“作为经验哲学的现象学”(see Waldenfels, 1992)研究的起点和基础。

参考文献

布因克曼. (2020). 论学校的任务——基于现象学的视角(彭杰译). 华东师范大学学报(教育科学版), (1), 62-74.

多迈尔. (1992). 主体性的黄昏(万俊人, 朱国钧译). 上海: 上海人民出版社.

范梅楠. (2018). 实践现象学: 现象学研究和写作中的意义给予的方法(尹垠, 蒋开君译). 北京: 教育科学出版社.

马迎辉. (2018). 他者现象学何以可能: 列维纳斯与胡塞尔. 浙江学刊, (3), 167-175.

宁虹. (2011). 认识何以可能——现象学教育学研究的思索. 教育研究, (6), 11-16. DOI:10.3969/j.issn.1674-4632-C.2011.06.005

施皮格伯格. (2016). 现象学运动 (王炳文, 张金言译). 北京: 商务印书馆.

王振林. (2016). 萨特的他者理论研究. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), (2), 19-25.

Benner, D. (2015). Erziehung und Bilding! Zur Konzeptualisierung eines erziehenden Unterrichts, der bildet. Zeitschrift für Pädagogik, (4), 481-496.

Brinkmann, M. (2012). Pädagogische Übung: Praxis und Theorie einer elementaren Lernform. Paderborn, München: Schöningh.

Brinkmann, M. (2015a). Pädagogische Empirie. Phänomenologische und methodologische Bemerkungen zum Verhältnis von Theorie, Empirie und Praxis. Zeitschrift für Pädagogik, 61(4), 527−545.

Brinkmann, M. (2015b). Phänomenologische Methodologie und Empirie in der Pädagogik. In Malte Brinkmann, Richard Kubac, Severin Sales Rödel (hrsg.). Pädagogische Erfahrung. Theoretische und empirische Perspektiven (pp. 33−60). Wiesbaden: Spinger VS.

Binkmann, M. (2018). Didaktische Relationen: Geteilte Aufmerksamkeit als unterrichtliche Praxis des Zeigens und Aufmerkens. Ergebnisse aus der pädagogisch-phänomenologischen Videographie des Unterrichts. In Dietrich Benner, Hilbert Meyer, Zhengmei Peng, Zhengtao Li (hrsg.). Beiträge zum chinesisch-deutschen Didaktik-Dialog (pp: 114−133). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt

Brinkmann, M. & Rödel, S. (2018). Pädagogisch-phänomenologische Videographie. In Christine Moritz, Michael Corsten (hrsg.). Handbuch qualitativer Videoanalyse (pp.521−548). Wiesbaden: Springer VS.

Brinkmann, M. (2019). Günther Buck – Klassiker der Pädagogik. In Brinkmann, M. (hrsg.). Lernen und Erfahrung.Epagogik (pp: VII-XX). Wiesbaden: Springer VS.

Buck, G. (1989). Lernen und Erfahrung – Epagogik. Zum Begriff der didaktischen Induktion. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Fink, E. (1992). Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Hrsg. von F. A. Schwarz. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Heidegger, M. (2006): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.

Holzinger, A. (2001). Basiswissen Multimedia. Band 2. Lernen. Würzburg: Vogel.

Herrmann, S. K. (2011). Ein Körper werden. Praktiken des Geschlechts. In A.G.Gender-Killer (hrsg.). Das gute Leben (pp.13−32). Münster: UNRAST-Verlag.

Merleau-Ponty, M. (1974). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter.

Meyer-Drawe, K. (1996). Vom Anderen lernen. Pädagogische Betrachtung in der Pädagogik. Klaus Schaller zum siebzigsten Geburtstag. In M. Borrelli und J. Ruhloff (hrsg.). Deutsche Gegenwartspädagogik (Band 2) (pp: 85−100). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Meyer-Drawe, K. (2015). Aufmerken—eine phänomenologische Studie. In Sabine Reh, Kathrin Berdelmann & Jörg Dinkelaker (hrsg.). Aufmerksamkeit. Geschichte—Theorie—Empirie (pp. 117−126). Wiesbaden: Spinger VS.

Plessner, H. (1970). Lachen und Weinen. In H. Plessner (hrsg.). Philosophische Anthropologie (pp. 11−171). Frankfurt am Main: Fischer.

Polanyi, M. (1985). Implizites Wissen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Waldenfels, B. (1992): Einführung in die Phänomenologie. München: Fink.

文章来源:华东师范大学学报(教育科学版)2020年第02期