作者简介

王占魁,华东师范大学教育学系教授、博士生导师,教育部人文社会科学重点研究基地基础教育改革与发展研究所研究员,“办学精神与教学特色研究中心”主任、首席专家,中国教育学会教育哲学研究分会理事,中国教育学会中青年教育理论工作者分会理事,美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者。主要研究领域为教育基本理论、教育哲学、公民教育、批判教育学与教育美学。个人专著《价值选择与教育政治——阿普尔批判教育研究的实践逻辑》(2014)、《道德教育的论辩逻辑》(2023),独立译著《教育能够改变社会吗?》(2014)、《教育论:智育、德育和体育》(2016)和《教育与教师教育》(2024),在《教育研究》等专业期刊发表学术论文40余篇。

杜成宪序

……

王老师编辑此书也确实考虑给读者提供又一个认识中国近代学校教育转型变革的渠道。编选这本教育小说集的目的,如他在“选编说明”中所表示的,是“为了凸显教育转型时期西式学校教育对中国教育的巨大冲击”,以告诉当今的人们“有启发性”的事实或道理,例如“教育改革究竟应该如何进行的问题”,“官僚主义问题”,“教师队伍的素质问题”,“教育究竟能不能、在何种程度上能改变社会的问题”等等,这些问题“对于我们今天给出教育与社会关系问题的答案也许有所帮助。”可见,当年叶圣陶、陶行知、许杰、冰心、周瘦鹃、王西彦 等知名的不知名的小说家编写教育小说是为了喻世、警世、醒世乃至救世,当今王老师选编他们的教育小说也是如此。

……

从小说看教育历史当然有其长处,如,使人们看到的教育场景十分生动,教育历史的一些细节被突现出来,有一些教育历史发展的趋势被形象地表现出来,等等。然而,当我们在读小说时也必须时刻清醒地意识到:“这是小说”!它所反 映的虽是历史上的事,但不能认为它就是历史。在这方面,历史上是有教训的。如,为人们常提及的,清初学者王士祯,将话本、小说中周瑜的慨叹“既生瑜, 何生亮?”当成了历史材料;当代一位著名学者在其讨论李自成成败教训的历史著作中,将民间流传的李岩与红娘子故事当成历史事实写入李闯王的兴亡史。诸如此类,引发人们批评,甚至不乏嘲讽。这就提醒我们应当谨慎对待小说,尤其是在准备通过小说去认识历史的时候。

因此,读小说了解历史,就须始终掌握好一个原则——是从小说“看”历史,而不是将小说“当”历史。毋庸置疑,小说具有认识价值,这种价值来源于小说 所表现的人物与所讲述的故事都具有真实性。然而,又必须区分清楚,小说之真与历史之真是两种截然不同的真。小说之真在于所反映的社会现象是真实的,但其中的人物却是虚构的,故事也是虚构的;而历史之真在于所记叙的事件是真实的(曾经发生过的),人物是真实的(确有其人),事件的发生经过也力图是真实的。鲁迅小说《阿Q正传》中的主人公阿Q当然是个虚构人物,世上本找不到一个阿Q,但是,阿Q这个人物是概括自旧中国的无数个社会底层人物,无数个中国人都可以在他的身上找到自己的影子,这个虚构人物就又具有了真实性。这个真实性是就人物所具有的典型性、代表性而言,而不是说史上确有其人。所以, 我们读《阿Q正传》,是从阿Q和他的人生去了解他所处的时代、社会和众多像他那样的底层民众,而不是去坐实阿Q这个人物为实有。今天我们通过读清末民国时期的小说去认识中国教育的转型过程,也应该像读《阿Q正传》那样。

王占魁老师为了大学教学的需要,编了一本很有意思也很有价值的参考读本,我很喜欢——既喜欢他编的这本书,也喜欢他做的这件事。他不仅证明了小说还可以有另外一种用途,也提示大家通过小说去认识和把握教育历史有其独特性。他的这本书就在理念、方法和材料应用方面给我们以丰富的启示。

选编说明

中国现代美学的发展,是伴随中国传统社会秩序解体、新的社会秩序建立的时代大背景向前推进的。处于新旧时代过渡时期,中国现代美学家们多选择中西融会之路。如蔡元培“以美育代宗教”的美学思路,王国维借助康德、叔本华的美学观点来阐释中国古典美学的“洋为中用”的美学思路。相比之下,梁启超等人则更加明确地意识到,要真正“改造中国”,唤醒“沉睡的中国人”,就必须从“改造文体”开始,进行彻底的“文体革命”。在这种思想观念的驱动下,他与黄遵宪、夏曾佑、谭嗣同等人先后发动了“诗界革命”“文界革命”“小说界革命”等文体革命浪潮。由此,作为一种实现某种政治或伦理道德意图的工具的中国现代美学范式逐渐确立。但从工具论的视角看,梁启超的问题革命美学与传统儒家的“立言”和“教化”美学异曲同工。但从教育学的意义上看,这种问题革命却已然吹响了中国近代教育面向世界,用西方进步的思想文化去冲刷和革新中国传统教育的号角。

在中国,不同时代的文人对“小说”这一文学样式的价值评价迥异。在清末以前,哪怕是在小说创作已经处于“井喷”状态的明朝,大多文人墨客对小说仍然采取轻视的态度,对它的价值定位不过是难登大雅之堂的微言消遣之物。直到近代,梁启超发现了“现代小说”与“传统小说”功能上的差异,才彻底扭转了传统中国学人对小说的歧视,将街谈巷议、道听途说的不登大雅之堂的叙事改造为变法、维新、革命的叙事。在1902年发表的《论小说与群治之关系》一文中,他详细论述了现代小说的社会教化和美育功能:

欲新一国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新小说;欲新宗教,必新小说;欲新政治,必新小说;欲新风俗,必新小说;欲新学艺,必新小说;乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。何以故?小说有不可思议之力支配人道故。

……

小说之支配人道也,复有四种力:一曰熏。熏也者,如入云烟中而为其所烘,如近墨朱处而为其所染……小说则巍巍焉具此威德以操纵众生者也。二曰浸……浸也者,入而与之俱化者也。人之读一小说也,往往既终卷後数日或数旬而终不能释然……三曰刺……熏浸之力,在使感受者不觉;刺之力,在使感受者骤觉。刺也者,能入於一刹那顷,忽起异感而不能自制者也。……四曰提。前三者之力,自外而灌之使入;提之力,自内而脱之使出……凡读小说者,必常若自化其身焉,入於书中,而为其书之主人翁……此四力者,可以卢牟一世,亭毒群伦,教主之所以能立教门,政治家之所以能组织政党,莫不赖是。

显然,在这里,梁启超力图将小说的工具性和审美性糅合在一起。在他看来,小说对人性的陶冶主要体现在“熏”“浸”“刺”“提”四个方面。同时,他也将这四个方面称为四种“审美之力”。因此,这实际上也反映了他对现代小说的教育美学价值的深刻透视。在笔者看来,所谓“熏”就是“感染力”,亦即通过生动的故事情节吸引和感染读者,使相应的情感渗透到读者的思想深处,融化为读者自己的精神力量;所谓“浸”,就是“浸润”,亦即小说的审美境界能够浸润读者的心灵,使读者的心灵得到净化,情感得到抚慰;所谓“刺”,就是“讽刺”或“批判”,即指小说发挥警世、醒世和社会教育作用;所谓“提”,就是“升华”,即指优秀的现代小说能够提升读者对世界和人生认知的境界与高度。由此,中国文人才大大提高了对小说的认识,小说才获得了启蒙思想的教育价值。

从中国文学发展史上看,文体从诗歌主流到戏曲、小说主流的古今演变,昭示着现代文体由“雅”转“俗”的基本趋向,它其实也是现代美学发展的基本趋向。而在当时适应革命和维新需要的时代背景下,这一“俗化”过程就显得更加重要。这是因为,文学要唤起普通百姓的共鸣,就不能太雅,让普通百姓觉得难以理解,而唯有“通俗”才能赢得大众的青睐。适逢其时,在清末民初那个风起云涌的变革年代,教育作为救亡图存的重要措施也受到了学者们的普遍重视。再加上当时报刊业的兴起与蓬勃发展,遂产生了“教育小说”这一教育史上的奇葩。就其内容上看,清末民初的教育小说不仅反映了当时中国教育思想的演变,还反映了当时中国教育发展中的种种问题,既可以为教育史研究提供丰富的材料,也可以为当前教育的健康发展提供启示。因此,本书辑录了清末民初的部分教育小说,旨在为相关研究提供便利。

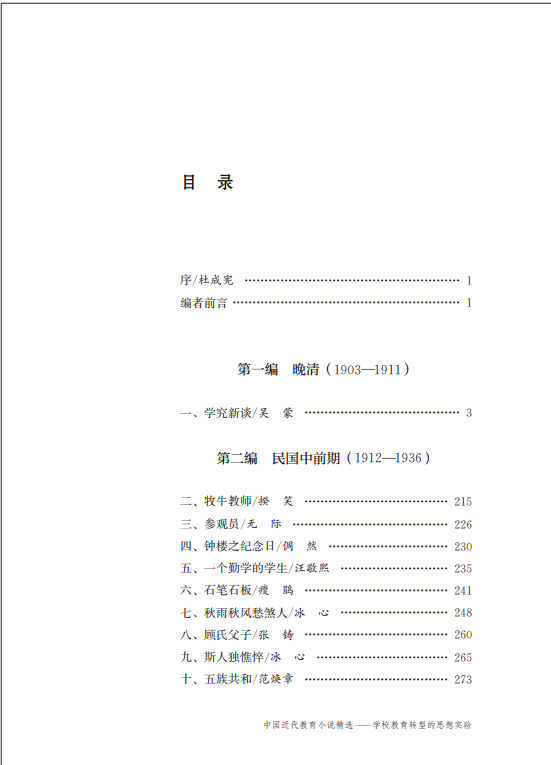

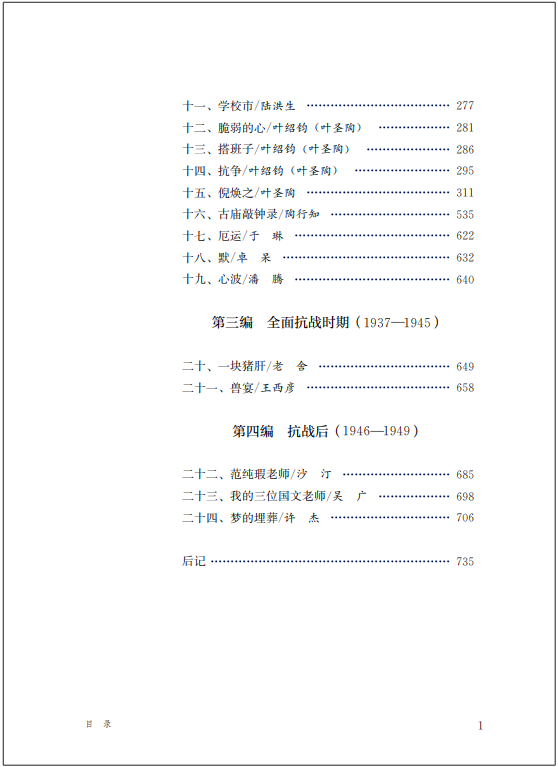

不过,目前国内外学界对于“教育小说”的确切内涵尚无定论。从源头上看,“教育小说”一词源于德文“Bildungsroman”,这类小说的基本特征是叙述某个人的成长经历,描述其性格、能力、世界观等的发展。按照这一宽泛用法,无论是寄托了作者教育理想的,还是反映了现实的教育问题的,抑或分享教育经验的小说,都能够被称为“教育小说”,远非是我们今天所强调的那种有计划、有组织的“学校教育”所紧密相关的小说。为此,本书收录教育小说的首要原则,便是将小说主题限定在“学校教育”的范围内,使其成为今天回望近代中国教育在西学东渐和中西文化交汇背景下,中国学校教育转型变革的一个窗口。其次,鉴于“教育小说”在近代还是一个“舶来品”,其中包含大量“译作”和“半译半创”的作品,而这些翻译或半译半创的教育小说创作背景十分多元,不仅很难反映中国近代教育界的思想和实践,反而会对我们的判断造成干扰,为此,本书收录作品的第二个原则,便是中国学者在清末民国这个时段的“原创”作品。其三,鉴于“教育小说”一词在当代中国的首次出现是1903年,因此,本书标题所称的“中国近代”与当代中国史学界通常所指的1840至1949年这个时段并不完全一致,它实则要求收录作品的出版时间在1903年到1949年之间。

更进一步来讲,确定了“教育小说”和“晚清民国”的内涵,并不意味着确定本文集所收录的小说。在选编过程中,我们确立了以下几个收录原则,以保证本文集所收录小说的代表性。

第一,考虑重大历史事件对于教育小说的影响。教育小说在1903年诞生,几乎刚一发 端就遇上了“癸卯学制”(1904)的公布。这导致当时出现了大量反映学制改革带来的希望 与冲突的教育小说,如本文集中的《学究新谈》(1905)、《馨儿就学记》(1909)等。1911年 辛亥革命后,民族平等、民主共和等观念逐渐深入教育界,这也改变了教育小说的面貌,使 《五族共和》(1922)、《学校市》(1922)等小说得以出现;1919年,大量学生和教师参与 了五四运动,他们在运动中的表现和受到的遭遇促使教育界进行反思,这催生了《斯人独憔悴》(1919)等小说。1937年抗日战争爆发,抗日救亡成为时代主题和小说创作背景,于是 就有了《一块猪肝》(1938)、《兽宴》(1941)等小说;抗战后,面对着内战和民生凋敝,教 师、学生们显示出了不知何去何从的困惑与痛苦,这在《范纯瑕老师》(1946)、《梦的埋葬》 (1947)等小说中有所体现。可见,由于历史上的重大事件对于教育小说的创作有着较大的 影响,应该择录一些能够明显体现出历史事件影响的小说。

第二,注意在不同时期、不同作者笔下反复出现的小说主题。比如描绘理想教育蓝图的 教育小说,不论是在晚清,还是在民国都有出现,前者比如《馨儿就学记》(1905),后者比 如《古庙敲钟录》(1931)。再比如揭露教育界落后、腐败、黑暗的小说,在晚清、民国各时 期都有出现,如《学究新谈》(1905)、《一个勤学的学生》(1919)、《搭班子》(1926)、厄运 (1933)和《兽宴》(1941)等。可见,近代教育小说中有的主题是贯穿始终的,这一点同 样也成为了我们在选择小说时的重要标准。

第三,兼顾非重点作者,突出重点作者。近代教育小说的创作是由许多作者群策群力完 成的,但其中也涌现出了一些影响较大、较为有代表性的作者,如叶圣陶等。考虑到这一点,本文集在广泛收录不同作者的小说的同时,也重点收录重要作者的教育小说。本文集共收录了27篇小说(包含附录中的2篇小说在内),共涉及到个27作/译者,平均每位作/译者1篇。其中,叶圣陶占4篇,占15%。下面将以时期为准,将本文集所收录的所有小说(包括其名称、出版年份、作/译者情况、篇幅、来源和语言)按时期分类,以表格形式列出。出版于同一年的小说按其标题首字的笔划多少以增序排列。

总体来看,清末民国最重要的特点之一就是“过渡”。这一特点在教育当中的体现就是传统教育向 西式教育的转变。反映在教育小说中,就出现了对于传统教育和西式教育的各种态度。本 文集中的小说,对传统教育的态度以批判为主,如《顾氏父子》(1919)谈到:“(顾世杰)到了二十一岁,侥幸弄到一个秀才,但是他的身体已大受亏,腰也驼了、背也曲了,讲话也没有气了,‘科举真正是专制君主杀人的好利器啊!’”。再如《心波》(1934)中,主角秋菊从私塾转到洋学堂后,写的文章由于像八股文而被同学嘲笑:“当第一次国语教员张先生把作文卷发出来的时候,他的一篇曾被张先生摇头摆尾的高声朗诵过,说他是八股文章引得哄然大笑。”再比如《学究新谈》(1905)中,鲁子输不仅抨击了八股文本身,还揭露了科举制下文人求学的目的:“……八股的流弊本来甚多,你只想为甚要学八股,都是利禄起见……”但在一片批判声中,也有的人发现了传统教育的一些优点。就如《学究新谈》(1905)中,从旧文人转变成新文人的夏仰西,虽然承认传统教育有许多不合理之处,但面对其它的一些责难,也常常为八股文辩护。这里可以看出,小说中至少部分人对于传统教育采取的是一种批判继承的态度。但是,晚清民国,特别是清末民初,毕竟是新旧过渡阶段,自然也有一些支持传统教育的声音,如《学究新谈》(1905)开篇,作为旧文人的殷咄空,在面对科举制即将废除的事实时,发牢骚道:“要晓得八股是代圣贤立言,于世道人心极有关系的,如今一旦废掉,世道人心就从此不可问了。”

另一方面,对于西式教育而言,本文集中的小说主要抱支持的态度。比如《馨儿就学记》(1909),所描绘的就是一种西式教育的理想蓝图。并且,本文集中的小说,出版年份在1910年之后的,就很少有出现有关传统教育的情节。这说明西式教育在当时的小说中已经逐渐被默认为事实,也较少有反对这一事实的声音出现,侧面体现了这些小说对于西式教育的支持态度。不过,话说回来,既然有人支持传统教育,那么他们肯定也反对西式教育。具体案例同支持传统教育的例子,但在本文集所收录的小说中,少有直接发表反对西式教育的言论的。反对西式教育的人多是通过其对传统教育的支持间接体现其对于西式教育的反对的。此外,小说中有的人对于传统教育和西式教育并没有一个明显的“支持”或“反对” 的态度,仅仅只是随波逐流而已。如《古庙敲钟录》(1931)中,当古庙村民们想要为本 村找一位教师时,曾经受过一些传统教育的张胡子说:“我这点八股文章现在是有些背时了……”、“先生要贯通《四书》《五经》。八股现在没用,要会做策论才行。”这里,张胡子虽然也认为教师所教的内容不能完全按照传统教育来,但只是强调八股文现在“背时”、 “没用”,说明其并不真正了解传统教育的弊端,并不是抱着批判的眼光看待传统教育的。如果当时没有废除八股文,相信张胡子就会是另一种看法。因此,在关于传统教育和西式 教育的问题上,他实际上是一种随波逐流的态度。

一切历史都是当代史,在教育学研究中也是这样,关于近代教育小说的研究必须为当代教育所用。在编辑本书的过程中,我们发现,近代小说所提出的一些问题对于今天仍然有启发性。

第一,教育改革究竟应该如何进行的问题。按时间顺序去考察本文集所收录的小说, 我们就会发现,在西式教育刚刚开始代替传统教育时,很多人都是抱着一种满怀希望的态 度来撰写教育小说的,导致各种各样的理想蓝图涌现出来,就如《醉人妻》(1905)、《馨儿就学记》(1909)等小说。然而没过多久,就有人发现,教育西化并没有完全解决传统 教育的问题,一些科举时代就备受人诟病的问题还是发生在西化教育中。比如《顾氏父子》(1919)提出的,西化教育同样摧残学生的身心健康的问题;《一个勤学的学生》(1919)提出的,学生只知追名逐利、只求加官晋爵的问题等。这提醒人们,轰轰烈烈的教育西化似乎并没有收到理想的效果,甚至从某种程度上说,教育改革只是换汤不换药而已。反观当下,虽然国家早在90年代就开始提倡素质教育,但经历了这么多轮的教育改革,我国教育似乎仍然离该目标有不小的距离,这似乎与本文集以上小说所反映的问题有不小的相似之处。我们对于当下教育改革问题的思考,也许可以借由探寻这一历史问题得到答案。因此,这一历史问题,就转变为了现实问题。

第二,官僚主义问题。从秦朝开始,中国似乎就从来没能完全摆脱官僚主义。清末民 国的教育界同样如此。比如《学究新谈》(1905)里,刻画了许多昏庸无能的教育官僚形 象;《抗争》(1927),讲到教师们因为工资被腐败官僚克扣而被迫图谋以罢课进行抗争;《兽宴》(1941)直言:“(学校)会计处里上千上万的钱都是校长的赌本……”等。由此可见,官僚主义问题几乎贯穿了整个晚清民国的教育史,成为了扰乱当时教育界的一大因素。当下,虽然官僚主义问题不一定有小说中那么严重,但同样也是阻碍教育发展的绊脚石。要想改善现状,就需要更多的思考与实践。从这一角度去考察晚清民国的教育小说,也许能为我们提供一些新的思路。

第三,教师队伍的素质问题。在《埋石弃石记》(1911)中,包天笑为我们塑造了一个堪称完美的理想教师形象,但这终究只能是一个理想而已。在这之后的小说中,我们看 到了各种各样的坏教师,如专业知识薄弱的【《牧牛教师》(1914)】、道德败坏的【《兽宴》(1941)】等等。这些教师队伍中的寄生虫不仅破坏了教师队伍的形象,使得人们对于教育丧失信心【《厄运》(1933)】,还容易教坏学生,使教育朝着与其目标相反的方向前进【《厄运》(1933)】。这说明,教师队伍素质低下的问题在当时就已经引起注意,并引起了有识之士的思考。如果说这一问题在战乱频仍、社会动荡的晚清民国时期还是可以理解的,但到了现在,它就变得难以忍受了。然而,现在仍然偶有一些行为不端的教师被曝光,使教育界蒙羞。这让我们不得不反复思考究竟如何保证教师队伍的素质问题,而一旦意识到这一问题其实已经跨越百年,兴许我们在思考这一问题时能够更好地借鉴前人的经验,或者能更好地从中国历史的连续性上得出相关的结论。

第四,教育究竟能不能、在何种程度上能改变社会的问题。这一问题长久以来都是教育界的热议话题。在晚清民国,教育界一开始似乎对于这一问题抱有一种积极的态度,认为教育能够并且能在较大程度上改变社会。这从“教育救国”的思潮中可见一斑,在教育小说中也有不少体现,如《醉人妻》(1905)。但到了后来,教育小说中的观点就开始互相矛盾,既有如《脆弱的心》(1925)中“教育家应自任为社会的监督者、指导者和改造 者”的观点,也有开始怀疑甚至否定教育对社会的改造作用的倾向,如《秋风秋雨愁煞人》(1919)就叙写了一个西式教育下独立且优秀的女学生,在旧家庭的压迫下,只得屈膝服从旧秩序的故事;再如《倪焕之》(1928)就讲述了一个本来坚信教育能够改变社会的青年教师,最终因为现实的困难而被迫放弃教育改革,最终在绝望和疾病中死去的故事。今天,人们同样在杜威式的教育改造社会和“教育只是再生产了当前的社会结构”这 两个观点当中徘徊。思考当时人们对这一问题的思考,对于我们今天给出教育与社会关系 问题的答案也许有所帮助。

最后,本文集所收录小说,为保留历史原貌,原则上不做改动。在转录过程中,排版方式均改为横排版,段落的划分除《学究新谈》由于原文没有划分段落,因此由编者划分之外,均依照原文。小说中所涉及到的信函以及诗歌内容,必要者均在排版上进行了一定的优化,以方便读者阅读。繁体字和异体字均更改为简体字。标点符号根据《国家标准标点符号用法》进行了必要的更正和辅助添加。编辑过程中,对错漏繁衍的文字、不合现时写法 的词汇在相应字、词、名后中括号内进行标注,对不合现时通行译法的重要人名、地名和书刊名,以脚注形式标出。本文集各篇目按发表时间排序,读者逐篇阅读,不仅能够捕捉不同时期近代中国教育变革内容与实践上的细节,而且能够一并领略近代中国教育界在现代化转型过程中半文半白、亦中亦西的语言风貌和文化特质。

此外,为了方便读者阅读和拣选资料,本文集将能够集中体现所收录文章的主题,以及对教育的精彩论述进行了加粗标示。与此同时,编者也在各篇首中括号内对小说内容作了简要提示,以便读者明确其中蕴含的教育学要旨。更为重要的是,编者因应“教育美学”课程的教学需要,于各篇尾罗列了一些可供读者深入研究的“思考题”,以此显明其作为笔者另著《教育美学:文艺的进路》的配套教材的课程价值。