编者按

华东师范大学“生命·实践”教育学派,是新中国成立以来首次以学校转型性变革实践研究为基石,以理论与实践双向构建为特征,以建设中国特色社会主义教育学为目标而创建的教育学派。自1994年起,团队在创始人叶澜教授与学派成员的不断努力下,形成了具有典范意义的学校变革的“中国经验”。团队为首批“全国高校黄大年式教师团队”中唯一来自教育学的教师研究团队。

为促进学术交流,推动学派发展,基础教育改革与发展研究所公众号开辟“学派理论建设之路”专栏,将陆续推送“生命·实践”教育学派学者的相关论文,以飨读者。本期为读者呈现的是袁德润《“新基础教育”理念下的家庭与学校教育关系研究》一文,该文指出“新基础教育”以事理研究为基本研究取向,在此理念指导下的家庭与学校教育关系研究以“中国”为研究的立足点,以“教育现场”为研究的关注重心,以定性研究构筑家庭与学校关系的基本结构,凸显研究问题的中国独特性,并以现实中的潜在可能为生长点探索解决问题的中国方案,努力使中国家庭与学校关系研究具有“中国的”气质和品格。

本文原载于《中国教育学刊》2017年第6期

全文共 8342 字

预计阅读时间 11 分钟

作者简介

袁德润,杭州师范大学经亨颐教育学院教授,华东师范大学“生命·实践”教育学研究院研究员。

“新基础教育”理念下的家庭与学校教育关系研究

袁德润

家庭是社会的细胞,是青少年成长最富于影响力的非正规、具有教育功能的社会组织。学校是专门的教育机构,家庭与学校在促进青少年成长与发展方面的目标一致性,使两者有了形成合力的前提。家庭与学校教育是否能够在促进学生成长与发展的意义上形成合力,取决于两者之间的关系状态。因此,家庭与学校教育的关系研究在教育研究领域受到广泛关注。

“终身教育视野下社会教育力①的聚通与提升”,是“生命·实践”教育学在“新基础教育”研究对学校研究性变革实践取得理论与实践两方面相对成熟的经验和认识之后,开拓的新的中国教育研究领域,该研究以教育的眼光考察教育与社会发展的关系,探讨社会的教育责任和教育合力的形成。家庭的教育影响力是社会教育力的重要组成部分,本文尝试在分析目前中国家庭与学校教育关系研究存在问题的基础上,阐述“新基础教育”理念下家庭与学校教育关系研究的事理路向。

①“社会教育力”概念由叶澜教授提出,相关课题分别于2014年、2015年由上海终身教育研究院、全国教育科学规划立项,目前研究正在“生命·实践”教育学研究团队中持续进行。

一、当前家庭与学校教育

关系研究的偏失

目前家庭与学校教育关系研究的偏失主要表现在两个方面:在研究内容上对西方框架与经验过度依赖,对本土经验的关注不够;在研究路径

上自上而下,对现实问题的研究不足。两者相互纽结导致中国家庭与学校教育关系问题上理想与现实之间的距离日益加大。

(一)“洋为中用”导致对本土经验关注不够

无论中外,对家庭与学校教育关系的研究需求都基于两者紧张关系的现实背景,所不同的是西方发达国家的研究要早于国内,西方研究为我们提供了可资借鉴的经验和思路,也容易造成研究的路径依赖,导致无视或轻视本土经验的现实问题。

就目前检索到的相关研究成果看,对“家庭与学校教育”关系的研究大致可分为三个类型。第一,历史研究。主要研究在社会变迁的背景下,家庭教育功能的演变及其与学校关系的变化,集中于对西方国家家庭与学校教育关系变迁的历史梳理。第二,理论研究。探讨解释家庭、社区、学校关系的分析框架,目前影响较大的包括生态学理论、社会资本理论和重叠影响阈理论,相关理论研究在不同时期影响着家庭与学校教育关系的实践方式。第三,实践研究。以“家校合作”为追求,大致可以分为两类。一类为比较研究,主要介绍西方研究的理论和经验、操作模式或以西方模式为参照框架探究中国式家校合作问题。其目的在于借鉴西方国家的成熟经验,提升国内家校合作的水平和质量。另一类研究以改进中国当代的家校合作实践为主,或以阐释家校合作的意义、价值、作用为导向,或以批判现实家校合作中呈现的问题为目标。两者关注了家庭与学校教育关系问题的两端:一端为理想状态,一端为现实问题,缺少的是对由现实到理想的转化路径的探索,以及对造成问题的实证考察,实质上都体现出对本土经验关注不够。

从以上简单的综述可以看出,当代中国关于家庭与学校教育关系研究呈现出明显的“洋为中用”的特征。洋为中用是中国教育学研究的“传统”,也是中国教育学研究的痼疾:理论与经验本身可以借鉴或简单移植,但理论或经验在原生地所针对的问题、社会文化环境却不能同时移植,而这些原生的问题、社会文化环境却是真正导致理论与经验有效性、适切性的关键。例如,在亲子关系方面,东方的群体文化与西方的个体文化差异巨大,中国父子相属的观念导致家长对子女成长的“全方位”关注;西方家庭中亲子关系呈现出更强的个体特征,更倾向于儿童为主、家长为辅的关系方式,家庭主要为儿童的生活习惯、信仰、个人品行等方面的发展负责,并给儿童选择的发展兴趣提供资源性支持。在西方的学校教育尤其是基础教育中,成绩并不是家长和学校的唯一追求,甚至不是重要的目标,责任心、爱国心、公德、合作与创新能力在公立学校教育中占据重要地位;而在中国的基础教育中,家长与学校最为吻合的关注重心是学生成绩,而且很多时候对成绩的追求已经达到了贪得无厌的地步。目标不同、亲子关系形态不同、基础教育价值导向不同,导致家庭与学校教育的关系模式、作用方式、运行机制之别犹如天壤,使处理家庭与学校教育关系的西方成功经验,也难以在异质的环境中找到可以移植的土壤。

另一方面,理论和经验都是以抽象、概括的方式表达事件的发展结果,过程的具体性与复杂性、影响因素的不确定性等,都在抽象与概括的过程中被过滤,使原生环境中鲜活的经验和理论,在异域的具体性、可理解性大大降低。例如,国际上家校合作主要以相对独立于学校和家长组织的第三方协调机构来运作,像美国学校层面的“合作伙伴行动小组”以及不同层次的“父母教师联合协会”都属此类,这些机构一般由政府官员、学校领导、教师代表、家长代表、社会人士代表共同组成,独立运行且分别发挥对儿童教育的影响力,协调家庭与学校之间的关系。这种人员组成方式和家庭-学校协作的组织方式,是西方国家在处理家庭与学校教育关系时相对成功的经验,曾经历过曲折、漫长的发展变革过程,但我们看到的往往是以静态方式表达的“有效的”方法、步骤与注意事项,依样画葫芦只能形似而神异。目前流行的社区教育委员会、家长委员会,能够落实的往往只有两件事情:家长参与学生的社会实践活动、家长参与学校服务。在这两类事务中,家校合作在不同类型的学校里严重同质:家长以配合者的身份和角色帮助学校完成任务,理想中的“合作”变成了实际上的“家长配合”,不但没有达成“民主参与学校管理的任务”,而且催生了更多意料之外的简单化、形式化工作。

没有对本土现实问题的足够关注,就无法找到研究的立足之地,也无法形成由现实到理想的转化路径,并因此造成家庭与学校之间的裂隙不断加大:研究发现,当前家校合作中表现最为突出的问题是家庭参与的缺位和越位,“缺位”一方面表现为制度化的家校合作组织中家庭参与的有名无实,另一方面表现为家校合作中家庭成为学校的附庸;“越位”则表现为家庭对学校日常工作的过度干预,甚至造成学校教育工作中或隐或显的功能性障碍,家校合作一方面是轰轰烈烈却有形无实的家校合作形式持续不断地推陈出新,另一方面是表面平静、实则暗流涌动的“家校”关系:家长“不满”、学校“不敢”,一言不合就越级上诉。

(二)“自上而下”的研究取向使研究远离教育现场

“自上而下”的研究取向具体表现为研究被政策强力牵引,上有政策,下有解读与呼应。作为社会事业的研究者,积极解读和呼应政府政策是应有的态度,但把解读与呼应窄化为对政策的合理性解读和标签式实践模式建构,则降低了研究应有的价值和功能。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要推进中小学民主管理,建立中小学家长委员会,引导社区和有关专业人士参与学校管理和监督,这本是政府引导的发展方向,结果却在研究中变成了“意义、功能、价值”阐发和西方经验基础上的实践指南,一夜之间家长委员会在大江南北遍地开花,“成功经验”层出不穷。这种做法最终带来的是研究结果与常识的经验不符,研究实践与研究的内涵不符,研究追求与教育研究的价值相悖。

研究应该具有批判性,以发现问题,分析原因,探究制约条件,寻求解决方案、思路或方向为基本目标;教育研究更应该关注“基于已有教育事实,把可能教育转化为现实教育之事”,关注“如何实现可能教育与现实教育之间积极转化之理”[1]158。教育转化的前提不仅仅是对目标的确认,更是对通向目标过程中的基础、障碍、条件、局限、生长点等的清晰与有把握的认识。政府倡导、学校制度化的家校合作方式,通过政策引导、财政支持、区域协调调动家庭参与学校教育的积极性,体现了政府对家校关系的重视和支持,也有利于营造良好的家校合作环境,但良好的愿望在实践中却演化成了“轰轰烈烈”的一厢情愿。造成这一问题的原因是多方面的,但研究致思路向的偏颇所导致的负面影响难辞其咎。

当“自上而下”的研究方式与理论移植相交织的时候,研究就脱离教育现场进入了虚拟世界:“借来了理论,却没有它发挥作用的对象”,只能通过“虚构问题”“剪裁甚至虚构事实”的方式使借鉴来的理论“功德完满。”[2]这种研究的致思路向,脱离了观念、理论和行为方式赖以产生的特定“关系”和“意义”之网,不但观念、理论和行为方式难以理解、似是而非,以之指导的实践也难以达成预期的效果。

研究家庭与学校教育关系的目的在于使两者形成对儿童发展和基础教育发展的教育影响合力,在于促进两者关系由现实向理想的转化,它需要关注本土的现实问题,需要关注日常的教育现场。正是从这个意义上说,“新基础教育”所践行的事理研究是当前中国家庭与学校教育关系研究应该选择的基本研究路向。

二、事理路向:“新基础教育”理念下

家庭与学校教育关系研究的突破

“教育研究是‘事理’研究,即探究人所做事情的行事依据和有效性、合理性的研究”[3]322,这是“生命·实践”教育学派发起者叶澜教授对教育研究性质的判断和确认,也是“新基础教育”研究者所秉持的基本研究路向。作为一项以“人为”之事为主要研究对象、为办好“此事”而开展的研究,事理研究不仅要求对现象进行描述、说明、解释、辨析,更关注对事物之间的转化和事物的动态生成过程的研究,既以发现转化与生成过程的一般规律为目的,也以把规律应用于实践、促进实践的改善为目的。“新基础教育”以事理研究为基本路向,立足中国教育的本土实践、立足中国基础教育的现实问题、立足学校教育现场展开研究,为事理研究提供了成功范例,这一研究范型同样适用于教育学视野下的中国家庭与学校教育的关系研究。

在“事理研究”视野下,家庭与学校教育的关系研究需要关注三个方面的问题:以“中国”

为研究的立足点,以教育现场为关注重心,强化质性研究。

(一)以“中国”为研究的立足点

以“中国”为研究立足点,体现为沉下心来、蹲下身来研究中国教育现实问题的研究心态和研究态度,体现为以“耐心和从容的心态”关注、发现和解决教育研究的“中国问题”[4]。以开放的心态面对现实,以研究的目光关注现实,以现实问题为基础寻求发展与创造新的教育形态,深入现实、理解现实,在介入实践的过程中发现改善现实的生长点,在正视困境的过程中寻找突破之路。“新基础教育”研究的实践证明,要把握中国教育“事”与“理”之间的互动关系,并在事与理的互动过程中积极转化,需要把研究的目光和触角深深地置于中国教育的现实土壤中。

“新基础教育”研究的“中国”特征,具体表现为时间上的“当代性”和空间上的“中国之内”。[5]时间上的当代性表现为研究以“当代”为思考问题的时间轴:历史梳理以理解当代为目的,理论借鉴以当代问题为着眼点,时代分析为确认当代中国学校问题提供现实背景,文化解读为理解中国基础教育改革需求提供深层次的动因和方向。对当代的关注使“新基础教育”研究把本土的教育资源和教育实践作为研究的立足之地,也使本土的时代需求和教育问题成为研究的关注核心。研究空间上的“中国之内”主要指研究视野的本土性,集中体现为对教育民族性的关注。“新基础教育”对文化传统与教育传统在中国基础教育实践变革中的价值与影响持现实主义态度,把中国文化传统作为理解当代中国教育现实的命脉,把中国当代时代转型与民族复兴的“双重变奏”作为认识问题的前景,不以“先进的”或“西方的”已有经验和理论为解释和变革中国基础教育现实的尺度,不以西方的理论剪裁中国的实践。研究立足于当代中国的转型背景、文化境遇和基础教育的现实需求,选择和拓展本土生态条件下的现代学校发展之路。

中国的家庭与学校关系研究要放眼世界,更要立足“中国”,立足“中国”并非要闭门造车,而是强调研究立足点的转换:从“洋为中用”的西方经验与理论,转换到中国家庭与学校教育关系的现实。“新基础教育”理念下的家庭与学校教育关系研究把研究视野置于中国当代的时空之下,在时间维度上以当代中国的社会转型为立足点,反思半个多世纪以来中国家庭与学校教育关系的发展史与研究史,梳理中国家庭与学校教育关系的发展脉络,分析影响中国家庭与学校教育关系的内在因素,以利于认识中国问题与世界问题的共通之处,把握中国当代家庭与学校教育关系的独特特征,为认识当代中国家庭与学校教育关系问题提供历史参照系。在空间上以“中国之内”为研究视野,对中国当代家庭与社会教育关系的特征、类型、挑战、潜势、困境进行宏观分析,厘清当代中国家庭与学校关系的问题域、关键问题及其内在关系,使当代中国家庭与学校教育关系研究的宏观结构清晰化。清晰的宏观结构和发展脉络梳理,可以使当代家庭与学校教育关系研究的本土问题成为牢固的研究立场,有利于恰当把握研究走向,利用国际相关领域的研究资源,形成研究的中国特质。

(二)以“教育现场”为研究的关注重心

以“教育现场”为关注重心,体现出事理研究处理“事”与“理”关系的基本方式。事理非物理,其事与理之间的关系相互锁定、相互影响,“理”可以因为事的变化而变化,也可能因为“理”变而影响到事的变化。[1]157“新基础教育”对“教育现场”的关注表现为“主动深度介入”的研究方式。在这一独特的、具有中国特色的研究方式中,研究者不再是置身事外的实践指导者,而是参与其中的合作者、思考者与促进者,教育现场成为研究者与实践者共同耕耘的教育土壤。对于研究者来说,在教育现场中观照人(学生、教师、学校管理人员)的生命成长,以“介入、影响和改变实践”为目的“读懂实践、策划实践、赋予实践新的意义”,既包含了“新基础教育”研究的基础,也描画出其研究的一般过程。在这样的研究中,读懂是基础和前提,促进是目标和追求:读懂教育现场中师生的生存状态,“读出变化,读出发展障碍来,读出个性、读出潜势、读出类型”,读懂人所置身的文化生态,“在读人中读事,在读事中读人”,在事与人的融通中策划、促成事的变革与人的发展。[6]

关注“教育现场”还意味着研究者对研究过程的个性化参与,即研究者不但要感受、体验具体研究情境下研究对象的行为与态度,还需要运用自己的成长经验和在生活中形成的直觉智慧,作出即时的判断和理解,对于研究者来说,这是基于自身直接生活经验的理解,带有个体体验的温度与情怀。从这个意义上说,事理研究具有强烈的艺术气质和人文关怀。

目前大量的有关家庭-学校教育关系或“家校合作”研究,主要采用思辨方法从“应然”角度讨论问题。“应然”关注的是事物发展的理想状态,达到“应然”状态需要从“实然”的现实出发,需要“回到教育现场”,不但关注“事态”而且关注“事由”。“新基础教育”理念下的家庭与学校教育关系研究将在对中国问题进行历史梳理和宏观结构分析的基础上,把研究焦点集中于微观的家庭与学校关系“现场”,对现实的关系形态进行白描式的观察、辨析、透视,从各个不同利益相关者的角度分析和探究家庭与学校教育关系的实存状态,在视点的交汇处梳理当代社会转型背景下家庭与学校关系的实践结构与关系形态。

回到教育现场的家庭与学校教育关系研究,首先要做到放弃前见、暂时放弃宏大叙事的研究追求,与具体研究对象进行近距离接触和观察,原生态地描述现实的状态,为理解当前家庭与学校教育关系的生态提供本土的实践基础。其次,要关注行为者行为背后的心态、观念、诉求。在理解人的行为问题上,事理研究尤其关注文化传统的影响。在所有事物的背后都有人与文化的问题,不同的文化传统会催生不同的教育理念和与教育相关的行为方式,透视家庭与学校行为背后的价值渗透、观念导向、思维模式、关系结构等,是研究中问题“诊断”合理性的保障。从社会现实、文化传统角度进行深度分析,可以获得对于研究对象的综合、深度理解和把握。最后,将研究目标定位于积极的建构而非简单的批判。批判地看待现实问题是研究的基本原则而非终极追求,事理研究以“成事”为基础目标,力图通过问题分析寻找促进研究情境的积极转化的途径和方法。因此,在回到教育现场的教育研究中,不但要关注问题、分析原因,更要关注对具体情境中个体处境的体验和理解,寻找问题转化的可能基点,把发现问题、探究原因的过程同时变成寻找突破路径、促进积极转化的问题解决过程。

事理研究理念下“回到教育现场”的家庭与学校关系研究以尊重本土文化和本土现象为前提,不以异域眼光作为裁度中国教育现实及其问题的尺度;把文化作为解读和理解行为的核心因素,把中国文化影响、地域文化传统作为分析和建构认识框架的内在依据,使通过质性研究所形成的概括具有具体性;在研究过程中不以固定的框架作为搜索资料的限定,研究者置入研究生活情境,在与研究对象生活经验和体验的接榫之处,拓展、深化对研究对象的理解;以原生态的实践为寻找解决问题、促进积极转化的基点,使研究能够针对本土的原生问题,以现实中的潜在可能为转化的生长点,促进家庭与学校教育关系的积极发展。

(三)以定性研究构筑家庭与学校关系的基本结构

事理研究在质性研究与量化研究关系问题上,坚持“质”的结构清晰前提下的“量”的研究,把高质量的定性研究作为高质量定量研究的前提条件,认为“当教育研究尚未在定性的水平上清晰、具体、准确地揭示事物及其相互关系、作用、演变轨迹,尚未认识研究对象的性质、数量指标、形态之间的对应关系时,很难选择合适的定量研究工具,使定量研究起到更为准确认识研究对象、深化定性研究的作用。有时,生硬套搬公式的定量研究,不但达不到上述目的,还会带来使认识烦琐化、简单化的负效应”[3]327-328,定性研究是认识问题的基础,是深化研究的前提。

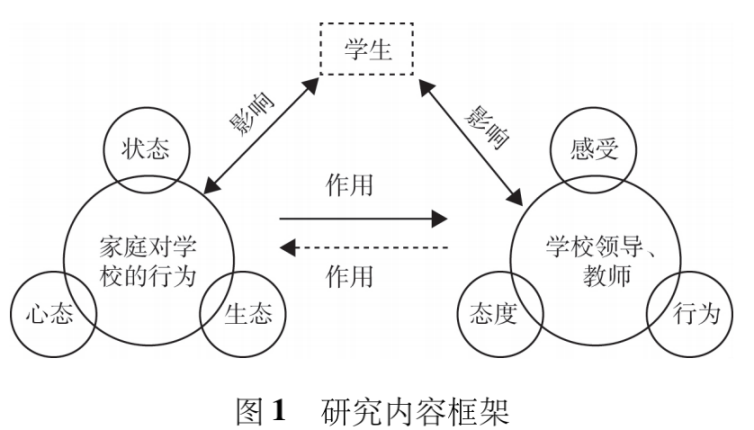

在质性研究的样本选择上,事理研究更多地采用典型取样的方法,关注典型样本的不同状态。具体到家庭与学校教育关系研究的样本选择上,需要关注和研究的是在两者关系上处理得具有典型意义的,在地域文化、经济、社会发展水平方面有代表性的样本,研究目的在于形成对区域性的“家庭与学校教育”关系基本样态的结构化认识。在田野研究过程中,除了依据主题和初步建构的研究框架重点收集相关资料,还要时刻保持对新资源的敏感,在研究过程中形成新的关注领域,以开放的态度接纳新信息,拓展、融合、加深对问题的探究空间,在不同声音的汇合处思考;研究者亲历现场,在具体的情境中亲身感受、体验对象的具体行为与态度;借鉴叙事研究的材料处理方法对获得的田野资料进行分析与梳理,具体抽象出当前中国家庭与学校教育关系在人与事上呈现的关系状态,包括家庭对学校教育的行为、认识及其背后的心态、生态;学校领导、教师对相应的家庭行为的反应、态度、后续行为措施及其依据,概括家庭与学校在教育问题上的互动方式与动态过程(见图1),对行为双方的价值取向、思维方式、行为方式等进行阶层化、类型化分析,为深入研究奠定认识基础。

本文言及的研究方式和研究内容,是“新基础教育”研究所提供的“中国经验”与“中国眼光”在家庭与学校教育关系研究领域的具体应用,秉承“生命·实践”教育学的研究品性;是事理研究视野下家庭与学校教育关系研究的起点,而不是目标,也不是全部;是“生命·实践”教育学研究者对家庭与学校教育关系研究的路径,而不是唯一。就目前国内本领域的研究现状看,这一研究路向和相关的研究内容,迫切需要得到关注和聚焦。

【全文完】

参考文献

[1]卜玉华.事理意蕴:“生命·实践”教育学的理据之问[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[2]吴黛舒.繁荣背后的反思:中国的“教育学本土化”[J].教育理论与实践,2007(9):1-5.

[3]叶澜.教育研究方法论初探[M].上海:上海教育出版社,1999.

[4]李政涛.如何“在中国”进行基础教育改革?[J].基础教育,2010(9):3-8.

[5]李政涛.“在中国”与“在世界”:“生命·实践”教育学的学术景象[J].华东师范大学学报:教育科学版,2015(2):117-120.

[6]李政涛.论“直面教育实践”[J].上海教育科研,2006(2):4-7.